最近考えてたんだけど…家のリフォームの話。うん、うちもやったんだ。最初は、ほんのちょっとしたきっかけだったのに。まさか、あんな大ごとになるとはね。

まさか、こんな大工事になるとは思わなかった

正直、甘く見てた。うちは元々、すごく静かな場所で。内向的な自分には最高の環境だった。でも、ある出来事がきっかけで、その静寂は9ヶ月以上も破られることになるなんて…。

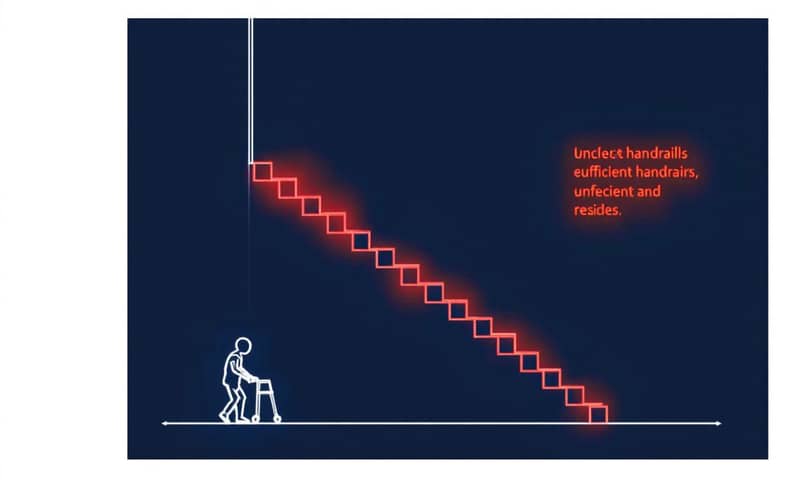

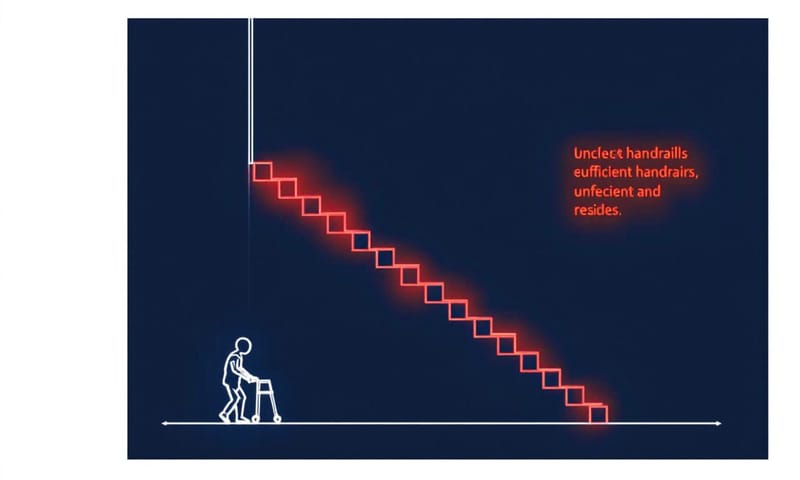

ことの発端は、高齢の母。手術後、歩行器が必要になったんだけど、うちの玄関の階段、狭くて浅くて、その歩行器が入らなかった。結局、夫と兄に抱えられて家に入る母の、あの何とも言えない顔…。もう二度とあんな顔はさせたくない、って思った。それがすべての始まり。

アクセシビリティを高める、簡単な改修。最初は本当に、その程度の話だったんだ。スロープをつけるとか、手すりをつけるとか。でもね、話は全然違う方向に転がっていくんだよね。

事例:小さなきっかけが、なぜ全面改修に?

業者さんと話しているうちに、気づいたんだ。これって、母のためだけじゃない。自分たちの未来のためでもあるってことに。

夫と二人、この家で歳をとりたい。そう思ってた。でも、具体的にどうやって?ってことは、全然考えてなかった。例えば、冬。急な坂道にある我が家。70代、80代になった自分が一人で雪かきや氷の処理…?想像しただけでゾッとする。

「ガレージ、必要じゃないか?」夫の一言で、話は一気に大きくなった。ガレージから家までの屋根付き通路もいるよね、って。

それだけじゃなくて。業者さんはさらに突っ込んでくる。「お風呂は?」「シャワーと浴槽の一体型だけど…」「浴槽の縁、高いですよね?」「…あ、それ問題だ」。もう、笑うしかなかった。プロはよく見てる。

結局、ウォークインシャワーにして、将来手すりをつけられるように壁を補強することもリストに追加。母のための小さな改修が、自分たちのための「終の棲家」プロジェクトに変わった瞬間だった。

でも、正直なところ、この時点ではワクワク感なんてゼロ。「老後のため」って言葉が重くのしかかるばかりで。何か、こう…心が躍るような要素が欲しかった。それで、つい口に出しちゃったんだよね。「家の心臓部はキッチンだし…」って。

うちのキッチン、シンクが最悪で。二つに分かれてて大きな鍋が洗えない。夫も私も大嫌いだった。だから、これは自分たちへのご褒美だって、正当化して。カウンターとタイルも新しくすることに決めた。いつかこの家を継ぐ息子も喜ぶだろう、なんて言い訳しながらね。

どんどん増える「やる事リスト」:予期せぬ費用の沼

で、これが一番伝えたいことかもしれない。リフォームって、計画通りには絶対に進まない。特に、古い家は。

ガレージの建設予定地を役所が調査に来たら、こう言われた。「浄化槽が古すぎて、もう違法です。新しいものに交換が必要です」。で、それを交換するには、私道を全部掘り返さないといけない…。はい、リスト追加。新しい浄化槽と、新しい私道。

もう笑えてくるよね。当初6ヶ月の予定が、あっさり9ヶ月に延びた。いや、もっとかかるかも。

この「想定外」がどれだけヤバいか、表にしてみた。本当に、最初の計画がいかに甘かったか…。

| 当初の計画(甘い見通し) | 最終的な現実(増え続けたリスト) |

|---|---|

| 母のための玄関スロープ設置。 | ガレージ新設。…冬の雪かき問題を解決するため。 |

| まあ、ついでに浴室の手すりも。 | ガレージから家までの屋根付き通路も。…当然セットだよね。 |

| (この時点では考えてもいなかった) | 浴室を全面改修。ウォークインシャワーとベンチ付き。 |

| (夢のまた夢だった) | キッチンのリフォーム。シンク、カウンター、タイルを新調。 |

| (完全に想定外) | え、これも?まさかの浄化槽交換。法律で義務って…マジか。 |

| (浄化槽やるなら、そりゃそうだ) | 私道の全面再舗装。掘り返したからね…。 |

要するに、ドミノ倒し。一つの遅れが、他のすべての業者に影響する。天候、資材の遅延、誰かの体調不良…。変数が多すぎて、正確な工期なんて誰にも分からないんだって、痛感した。

日本での「終の棲家」リフォーム:使える制度と注意点

そういえば、これってアメリカの話だから、ガレージだの浄化槽だの、スケールがでかいんだよね。日本で同じように「終の棲家」を考えるなら、ちょっとアプローチが違うかも。

日本では、まず「介護保険」の活用を考えるのが普通かな。例えば、国土交通省のガイドラインなんかを見ると、要支援・要介護認定を受けていれば、住宅改修費として一定額(上限20万円で、そのうち7〜9割)が補助される。対象になるのは、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、とか。かなり具体的。

でもね、ここがポイント。この制度でカバーされるのは、あくまで「介護に直接必要な最低限の改修」。だから、今回うちでやったような「将来の快適さのためのガレージ」とか、「QOL向上のためのキッチンリフォーム」みたいなのは、当然、対象外。全額自己負担になる。

この差は大きいと思う。アメリカの事例(今回の私)みたいに「どうせやるなら全部!」ってなりがちだけど、日本の場合は「まず制度を使える範囲でやって、プラスアルファはどこまで予算をかけるか」っていう、もっと現実的な計画の立て方が必要になるんだろうな。個人的には、その方が賢い気もする。

一番のコストは、お金じゃなかった

で、9ヶ月以上も毎日、知らない人が家を出入りする生活。内向的な性格の自分にとって、これはもう、地獄だった。最初はね。

静寂だったはずの家が、削岩機の振動で揺れる。なにも考えられない。書く仕事なんて、まったく手につかない。ただただ、イライラしてた。

でも、ずっと怒ってるのにも疲れてきて。ある時、ふと思ったんだ。この人たちを「邪魔者」じゃなくて、物語の登場人物みたいに見てみたらどうだろう、って。一人ひとりに興味を持ってみよう、って。

そうやって視点を変えたら、世界が変わった。彼らはただの作業員じゃなくて、それぞれの分野のアーティストだった。タイル職人のショーン、塗装の化学者マット、デザインの天才アンドリュー…。彼らの仕事ぶり、人生の話、休憩中のおしゃべり。全部が面白く感じられるようになった。

暑い日には冷たい飲み物を差し入れたり。そうやって関わるうちに、気づいたら自分もこのプロジェクトの一員になってた。一番のコストは、工事費用じゃなくて、この「精神的な平穏」をどう保つか、だったんだ。そして、その解決策は、人を避けることじゃなくて、むしろ関わっていくことだった。

結局、何が一番大事だったか

じゃあ、この長くて面倒な大工事、やってよかったのか?

答えは、簡単。よかった。でも、その理由は新しいキッチンや便利なガレージじゃない。

私が本当に欲しかった「ワオ!」ってなる瞬間。それは、ピカピカのシンクでも、おしゃれなタイルでもなかった。それは、最初からここにあったもの。この家から毎朝見える、日の出の景色。

結局、私たちがこの家でずっと暮らしたい一番の理由は、この景色だったんだ。この、毎日違う表情を見せてくれる空を守るため。そう思ったら、工事の遅れも、騒音も、全部受け入れられた。

リフォームって、家の機能を更新することだけじゃない。自分たちが「なぜ、ここに居たいのか」を再確認するプロセスでもあるんだな、って。うん。だいたいそんな感じ。

もし、これから自分の家をリフォームするなら、何を一番大事にしますか? 絶対に必要な機能性?それとも、毎日のちょっとした喜び? よかったら、あなたの考えも聞かせてください。