断熱リフォームとヒートポンプ導入でCO2削減を現実に近づける具体策

- 年間の暖房エネルギー消費量を10%以上削減できる断熱改修範囲をリストアップする

最小限の投資で確実な省エネ効果が見込めるため

- 既存設備からヒートポンプへの切替候補世帯数を全体の20%単位で試算し、優先導入グループを決める

電化による即効性あるCO2削減メリットが得やすい

- 施工後6カ月以内に光熱費・室温データを記録し、改善率が8割未満の場合は追加対策案も検討する

効果測定と再調整で無駄なコストや期待外れの結果を防げる

- "過剰断熱"にならないよう投資額上限(例:総予算の60%まで)設定し、残りは電気化設備強化へ回す

バランス重視で長期的な排出量90%超削減も狙えるから

「布ファースト」政策がなぜ失敗するのか?英国の断熱リフォーム実例から見える現実

【布を優先する家がいまだに煙を出し続けている横で、電化された家は静かに佇んでいる――そんな風景、どこかで目にしたことがあるような気がする。】

建物の省エネや脱炭素の話題になると、「まず断熱や気密強化ありき」という考え方がよく語られる。布(ファブリック)優先主義と呼ばれるこのやり方、自分も何度となく議論で触れてきた。最近だと天然ガス会社の将来的な転換について調べていた時とか、地熱ループや地域熱供給(中国あたりの事例も参考にしつつ)の話題でもちょっと出てきた。

なんとなく直感的には理屈が通っている気がする。隙間風をなくせば、それだけ暖房も少なくて済む。でも実際はどうなのかというと、これまで七十年近く色んな国で試されてきたものの、大きな成果までは見えてこないケースも多い印象だったりする。

費用面でも思ったより負担が大きかったりして、期待ほど化石燃料からの依存脱却につながっていないという声もちょこちょこ耳に入る。「断熱してから電化」は筋道として分かりやすいけれど、本当にそれだけで十分なのか…疑問符がついてしまう。

イギリスなんかを見ると特にはっきりした教訓みたいなものを感じる人も少なくないと思う。正確な数字はわからないけど、かなり多額のお金や時間を投じても、その割に効果としては「まあそこそこ?」くらいになってしまう例もあったようだ。

もちろん全部悪いとは言わない。ただ、「布」への過度な期待よりは、とにかく早めに加熱システムそのものを電気主体へ切り替えるほうが安上がりだったという報告もちらほら聞いた記憶がある。一部では「電化先行型」のほうがお財布にも環境にも優しい、みたいな意見もあるとか。

自分自身、このテーマについて一度整理しておこうかなと思ったので証拠などまとめてみた次第。本当のところ何が効率的なのか――時期によって変わることもありそうだけど、ときには常識とは違ったアプローチにも目を向けてもいいのかな、と感じさせられる話だった。

建物の省エネや脱炭素の話題になると、「まず断熱や気密強化ありき」という考え方がよく語られる。布(ファブリック)優先主義と呼ばれるこのやり方、自分も何度となく議論で触れてきた。最近だと天然ガス会社の将来的な転換について調べていた時とか、地熱ループや地域熱供給(中国あたりの事例も参考にしつつ)の話題でもちょっと出てきた。

なんとなく直感的には理屈が通っている気がする。隙間風をなくせば、それだけ暖房も少なくて済む。でも実際はどうなのかというと、これまで七十年近く色んな国で試されてきたものの、大きな成果までは見えてこないケースも多い印象だったりする。

費用面でも思ったより負担が大きかったりして、期待ほど化石燃料からの依存脱却につながっていないという声もちょこちょこ耳に入る。「断熱してから電化」は筋道として分かりやすいけれど、本当にそれだけで十分なのか…疑問符がついてしまう。

イギリスなんかを見ると特にはっきりした教訓みたいなものを感じる人も少なくないと思う。正確な数字はわからないけど、かなり多額のお金や時間を投じても、その割に効果としては「まあそこそこ?」くらいになってしまう例もあったようだ。

もちろん全部悪いとは言わない。ただ、「布」への過度な期待よりは、とにかく早めに加熱システムそのものを電気主体へ切り替えるほうが安上がりだったという報告もちらほら聞いた記憶がある。一部では「電化先行型」のほうがお財布にも環境にも優しい、みたいな意見もあるとか。

自分自身、このテーマについて一度整理しておこうかなと思ったので証拠などまとめてみた次第。本当のところ何が効率的なのか――時期によって変わることもありそうだけど、ときには常識とは違ったアプローチにも目を向けてもいいのかな、と感じさせられる話だった。

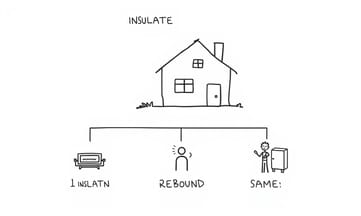

暖房費が安くなると人はどう行動する?ドイツで3400億ユーロが証明したリバウンド効果

ケンブリッジ大学の研究グループが、十年以上にわたり、イングランドの何万軒もの住宅で断熱材を取り付けた後のガス使用量を追跡したらしい。最初は壁や屋根裏に断熱工事をした家で、ガス代がほんのわずか減ったという話もあった。でも、その削減幅はびっくりするほど小さかったらしくて、数年も経つとほぼ元通りになってしまったとか。

どうしてそんなことになるんだろう——と誰もが思うところだが、いわゆる「リバウンド現象」が原因みたい。つまり暖房費がちょっと安くなれば、人々はそれまで我慢していた分だけ部屋をもう少し暖かくしたり、長めにヒーターをつけたり、新しく増築したスペースまで暖め始めたりする傾向があるそう。結局、四年くらい経つころにはガス消費量自体が工事前と大差なくなるケースが多かったようだ。

こんな話は最近になって突然出てきた訳でもないらしい。今から十五年近く前にも、「ウォームフロント」っていうイギリスの政策プログラムで似たような結果が観察されている、と専門家による報告書にも書いてあった気がする。その時もエネルギー節約効果は限定的だった一方、多くの家庭で快適性重視への転換──つまり「せっかくだからもっと温かく過ごす」気持ち──が強まったみたいだ。

もちろん全ての家で同じパターンとは限らず、一部では多少省エネにつながった例も無いわけじゃない。ただ、大多数の場合には期待されたほど二酸化炭素排出削減や光熱費カットには至っていない印象、と言われることが多い。実際、この種の現象について決定打となる対策や万能策はまだ見えてこないままなんだろうね。

どうしてそんなことになるんだろう——と誰もが思うところだが、いわゆる「リバウンド現象」が原因みたい。つまり暖房費がちょっと安くなれば、人々はそれまで我慢していた分だけ部屋をもう少し暖かくしたり、長めにヒーターをつけたり、新しく増築したスペースまで暖め始めたりする傾向があるそう。結局、四年くらい経つころにはガス消費量自体が工事前と大差なくなるケースが多かったようだ。

こんな話は最近になって突然出てきた訳でもないらしい。今から十五年近く前にも、「ウォームフロント」っていうイギリスの政策プログラムで似たような結果が観察されている、と専門家による報告書にも書いてあった気がする。その時もエネルギー節約効果は限定的だった一方、多くの家庭で快適性重視への転換──つまり「せっかくだからもっと温かく過ごす」気持ち──が強まったみたいだ。

もちろん全ての家で同じパターンとは限らず、一部では多少省エネにつながった例も無いわけじゃない。ただ、大多数の場合には期待されたほど二酸化炭素排出削減や光熱費カットには至っていない印象、と言われることが多い。実際、この種の現象について決定打となる対策や万能策はまだ見えてこないままなんだろうね。

Comparison Table:

| 選択肢 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|

| ヒートポンプ導入 | 温室効果ガス削減が期待できる。時間と共にクリーンな電力源にシフトする。 | 初期投資が高い可能性。地域によってはインフラが整っていない場合も。 |

| ガス暖房維持 | 初期コストが低く抑えられることが多い。既存の設備を使える。 | 化石燃料依存から抜け出せず、将来的な価格上昇リスクあり。排出削減効果が薄い可能性。 |

| 断熱性能向上 | エネルギー効率を高め、快適性を向上させることができる。省エネ効果も期待できる。 | 過剰な投資になりやすく、コスト対効果が悪化することもある。 |

| 電化推進 | 再生可能エネルギーとの相性が良く、高効率で温室効果ガス削減につながる。この流れは止まらないと予測されている。 | インフラ整備や技術革新の進展次第で実現難易度に差異あり。 |

| ファブリック・ファースト政策継続 | 建物の断熱改修は理論的には有効だが、実際にはコスト面での問題や限界点に直面するケースも多い。 | 成果よりも費用負担の増加リスクを伴う。また心理的バイアスによって進展しづらくなる懸念あり。 |

米国もNZも同じ結果だった!断熱優先政策が30年間達成できなかったこと

家族たち、なんだか以前より部屋があったかくなって、政府のお金もずいぶん投じられたみたい。でも、期待されていたほどガスの消費は減らなかったようだ。ウェールズでやっていた「Arbed」という住宅改修プログラムも数年前に調査されたことがある。そこでは、住民のガス使用量が三割くらい減ったと報告されたけど、一方で室内温度もかなり上昇していて、そのぶん節約分が薄まったみたい。どうやら、人は暖かさを求める傾向があることを政策側も予想しきれていなかった様子。

ドイツでも似た話が聞こえてくる。国全体で建物の断熱を強化するために、多分十年近くかけて住宅協会のメンバーたちが何千億円にも迫る額を工事につぎ込んだそう。二〇二一年ごろ発表された資料によれば、全国的な暖房エネルギー消費量はほとんど横ばいだったようだとか。結局、それまで暖房代の負担から室温を控えめにしていた人々が、新しい断熱のおかげで気兼ねなく部屋をもっと暖かくした結果とも言われている。

こうした流れを見ると、「まず建物の外皮改修ありき」みたいな政策だけでは、思ったほど国全体として排出削減につながりづらい場合もある…という指摘も出ている。ただ、この分野はまだ色々課題や観察点も多そうで、一概には決めつけづらい印象も残る。

ドイツでも似た話が聞こえてくる。国全体で建物の断熱を強化するために、多分十年近くかけて住宅協会のメンバーたちが何千億円にも迫る額を工事につぎ込んだそう。二〇二一年ごろ発表された資料によれば、全国的な暖房エネルギー消費量はほとんど横ばいだったようだとか。結局、それまで暖房代の負担から室温を控えめにしていた人々が、新しい断熱のおかげで気兼ねなく部屋をもっと暖かくした結果とも言われている。

こうした流れを見ると、「まず建物の外皮改修ありき」みたいな政策だけでは、思ったほど国全体として排出削減につながりづらい場合もある…という指摘も出ている。ただ、この分野はまだ色々課題や観察点も多そうで、一概には決めつけづらい印象も残る。

ヒートポンプvs過剰断熱 どっちが本当にCO2を減らせる?RMIの衝撃データ

アメリカがこの現実に気づいていたのは、もう何十年も前からだったらしい。1980年代あたりには、すでに空気感として広まっていたとか。エネルギー省がずっとやってきた住宅の断熱支援みたいなプログラムも、経済学者のFowlieさんたちが何年か前に調べてみた結果によれば、思ったほど電気代を減らせていないという話が出てきた。技術屋さんの見積もりだと「将来は今よりグッと良くなる」と期待されていたけど、現場ではその半分にも届かなかったことが多かったようだ。

似たような話はニュージーランドでもあったそうで、2007年ごろにコミュニティ単位で家を暖かくしようという試みが行われた。その時も健康面では目立つ効果が感じられたものの、省エネについては…まあそこそこという印象だったらしい。住人が寒さを我慢せず室温を上げる傾向になったため、本当なら期待された二酸化炭素削減量までには及ばなかったとか。でも、その「暖かさ」は生活の質として大事なので、一概に否定できるものでもない。

こうした海外や国内で積み重ねられてきた報告――もう数十年以上になると思う――にも関わらず、「まず建物本体」という考え方への支持はいまだ根強い。効率優先こそ正義だという価値観や文化的な側面も影響していると言われたりするし、この辺りは数字だけじゃ割り切れない部分なのかもしれない。どちらかといえば宗教的とも言える信念めいたもの、と誰かが呟いていた気もする。

それでも、「これだけ手を尽くしてきても省エネ効果は控えめ」「予想より反動(リバウンド)が続いている」と語る専門家もいるし、人々の日常感覚と政策目標との間にはズレがあるようだ。全部を理論通りにはいかない…そんな曖昧さだけが際立つ結果になっている時期もあったんじゃないかな、とふと思う。

似たような話はニュージーランドでもあったそうで、2007年ごろにコミュニティ単位で家を暖かくしようという試みが行われた。その時も健康面では目立つ効果が感じられたものの、省エネについては…まあそこそこという印象だったらしい。住人が寒さを我慢せず室温を上げる傾向になったため、本当なら期待された二酸化炭素削減量までには及ばなかったとか。でも、その「暖かさ」は生活の質として大事なので、一概に否定できるものでもない。

こうした海外や国内で積み重ねられてきた報告――もう数十年以上になると思う――にも関わらず、「まず建物本体」という考え方への支持はいまだ根強い。効率優先こそ正義だという価値観や文化的な側面も影響していると言われたりするし、この辺りは数字だけじゃ割り切れない部分なのかもしれない。どちらかといえば宗教的とも言える信念めいたもの、と誰かが呟いていた気もする。

それでも、「これだけ手を尽くしてきても省エネ効果は控えめ」「予想より反動(リバウンド)が続いている」と語る専門家もいるし、人々の日常感覚と政策目標との間にはズレがあるようだ。全部を理論通りにはいかない…そんな曖昧さだけが際立つ結果になっている時期もあったんじゃないかな、とふと思う。

電力網がクリーンになるほど有利になる ヒートポンプの隠されたメリット

ネガワットという考え方は、ちょっと宗教っぽい一面もあるようだ。とはいえ、断熱とかすき間ふさぎといった基本的なところを超えて、更に建物の外皮性能を上げていこうとすると、費用がどんどん膨らみがちで、その割にカーボン削減効果は少しずつしか増えない。なんとなくだけれど、一歩進めば進むほどコストパフォーマンスが下がっていく感じだろうか。

たとえば、断熱材を厚くしたり窓をグレードアップしたりすると、それなりのお金がかかるものの、それによるCO2削減量は思ったより控えめだった…みたいな話を聞いたことがある人もいるかもしれない。それなのに、かなり多くの予算や資金がこの「やや過剰とも言える断熱強化」に使われてしまい、その分ヒートポンプへの切替とか直接的に化石燃料から離れるための電化施策には回らなくなることもあるそうだ。どうも、そのあたりで疑問を持つ人も出てきている。

別の見方として、「まず電化」っていうアプローチも語られている。こっちなら目に見える形で成果につながるし、長期的にも効果は残るという声もちらほら。実際、ロッキーマウンテン研究所とかが最近行った分析でも、「全米規模」で調べた結果(細かい数字まではわからないけど)、この流れには一定の説得力があるようだった……多分だけど、それぞれの現場や状況によって最適解は変わるんじゃないかな。

たとえば、断熱材を厚くしたり窓をグレードアップしたりすると、それなりのお金がかかるものの、それによるCO2削減量は思ったより控えめだった…みたいな話を聞いたことがある人もいるかもしれない。それなのに、かなり多くの予算や資金がこの「やや過剰とも言える断熱強化」に使われてしまい、その分ヒートポンプへの切替とか直接的に化石燃料から離れるための電化施策には回らなくなることもあるそうだ。どうも、そのあたりで疑問を持つ人も出てきている。

別の見方として、「まず電化」っていうアプローチも語られている。こっちなら目に見える形で成果につながるし、長期的にも効果は残るという声もちらほら。実際、ロッキーマウンテン研究所とかが最近行った分析でも、「全米規模」で調べた結果(細かい数字まではわからないけど)、この流れには一定の説得力があるようだった……多分だけど、それぞれの現場や状況によって最適解は変わるんじゃないかな。

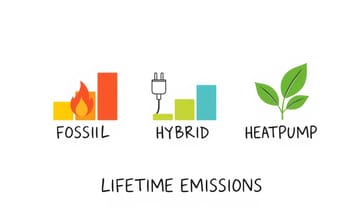

フランス研究が示したベストミックス 適度な断熱+電気化で排出量90%削減

最近の話では、アメリカのいくつかの州で化石燃料を使う暖房設備からヒートポンプに取り替えた場合、一生涯で出る温室効果ガスが七割以上も減らせるケースが報告されたそうです。まあ、現状でも電気はまだ化石資源由来がまじっているので、その数字も多少前後するみたいですが。国際エネルギー機関、IEAとかが調べた結果だと、世界各地いろんな気候や条件でも大体半分くらい排出削減につながることが多いとか。ただ、この効果も時間とともに変化してくるようですね。

なぜなら、電力自体が毎年少しずつ再生可能エネルギー中心に切り替わってきていて、この動きはもう止めようもない流れらしいです。ブルームバーグNEFやIEAの年次レポートでも何度かそういう傾向が触れられていたんじゃないでしょうか。だから、今ヒートポンプ式暖房を導入すると、その設備は時とともにだんだんクリーンになっていく…と言われています。つまり設置した瞬間から徐々に排出量は下がり続けることになる、と考える専門家もいるみたいです。

一方で、断熱ばっちりな住宅でもガス暖房をそのまま使い続けている場合はどうなるかというと…これはずっと化石燃料依存から逃れられない形になりやすくて、省エネ努力があったとしても結局快適性を求めてまた消費量が戻ったりして、大幅な削減には結び付きづらいパターンもあるようなんですよね。どちらの選択肢にも一長一短がありますけど。

最終的にはフランスで去年発表された環境リサーチ・レターズ誌の記事みたいな、大規模で細かく比べた研究結果などを見ると、それぞれの道筋ごとの特徴や変動要素まで丁寧に考慮されていたりするんです。ただしそこまで厳密じゃなくても、おおむねこんな感じになる傾向は色々な観察者によって指摘されていますし…将来的にも状況は柔軟に変わっていくかもしれませんね。

なぜなら、電力自体が毎年少しずつ再生可能エネルギー中心に切り替わってきていて、この動きはもう止めようもない流れらしいです。ブルームバーグNEFやIEAの年次レポートでも何度かそういう傾向が触れられていたんじゃないでしょうか。だから、今ヒートポンプ式暖房を導入すると、その設備は時とともにだんだんクリーンになっていく…と言われています。つまり設置した瞬間から徐々に排出量は下がり続けることになる、と考える専門家もいるみたいです。

一方で、断熱ばっちりな住宅でもガス暖房をそのまま使い続けている場合はどうなるかというと…これはずっと化石燃料依存から逃れられない形になりやすくて、省エネ努力があったとしても結局快適性を求めてまた消費量が戻ったりして、大幅な削減には結び付きづらいパターンもあるようなんですよね。どちらの選択肢にも一長一短がありますけど。

最終的にはフランスで去年発表された環境リサーチ・レターズ誌の記事みたいな、大規模で細かく比べた研究結果などを見ると、それぞれの道筋ごとの特徴や変動要素まで丁寧に考慮されていたりするんです。ただしそこまで厳密じゃなくても、おおむねこんな感じになる傾向は色々な観察者によって指摘されていますし…将来的にも状況は柔軟に変わっていくかもしれませんね。

なぜ人は「効率至上主義」にこだわるのか?行動経済学で解く認知バイアス

フランスの研究者たちは、住宅部門の脱炭素に関して色々と検討していたらしい。どうやら、断熱とか効率化だけで二割弱くらいは排出削減が見込めるみたいで、ヒートポンプを導入すればさらに三割強くらいカットできるとの話もある。それでも全部じゃない。残りは電力網自体のクリーン化によって、半分近くになってくるという計算だそうだ。ただ、このバランス感覚重視のやり方――なんでも完璧な断熱を目指すより、「そこそこで妥協する」ほうが経済的にも現実的にも悪くないという意見が目立つ。

アメリカでも似たような話があった気がする。バークレー国立研究所とBrattleグループが去年出したレポート(One Earthだったかな?)を思い出す人もいるかもしれない。彼らは米国のビル全体で脱炭素化をシミュレーションしていて、「かなり積極的だが行き過ぎない程度」の外皮改修と電化普及を組み合わせれば、今世紀半ばまでに九割以上の温室効果ガス削減も夢じゃない、と示唆していた。ただしこれは全体消費電力量が急増しない前提だったようで、外皮性能アップ分でヒートポンプや調理家電などの新たな電力需要を相殺できると考えたらしい。

まあ「まず建物本体ありき」と言われても、それだけに資金を突っ込み過ぎると肝心な電化投資がおろそかになってしまうリスクも指摘されている。結果として化石燃料への依存から完全には抜けきれず、本来達成できるはずだった気候変動対策効果もちょっと薄れる可能性も否定できない、と彼らは控えめながら述べていたような…。どこまで参考になるかは状況次第だけど、一つの流れとして覚えておいて損はなさそうだ。

アメリカでも似たような話があった気がする。バークレー国立研究所とBrattleグループが去年出したレポート(One Earthだったかな?)を思い出す人もいるかもしれない。彼らは米国のビル全体で脱炭素化をシミュレーションしていて、「かなり積極的だが行き過ぎない程度」の外皮改修と電化普及を組み合わせれば、今世紀半ばまでに九割以上の温室効果ガス削減も夢じゃない、と示唆していた。ただしこれは全体消費電力量が急増しない前提だったようで、外皮性能アップ分でヒートポンプや調理家電などの新たな電力需要を相殺できると考えたらしい。

まあ「まず建物本体ありき」と言われても、それだけに資金を突っ込み過ぎると肝心な電化投資がおろそかになってしまうリスクも指摘されている。結果として化石燃料への依存から完全には抜けきれず、本来達成できるはずだった気候変動対策効果もちょっと薄れる可能性も否定できない、と彼らは控えめながら述べていたような…。どこまで参考になるかは状況次第だけど、一つの流れとして覚えておいて損はなさそうだ。

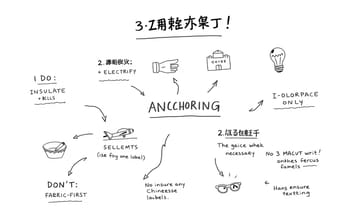

私の『実践的な気候対策リスト』が批判される理由 効率化信仰との衝突

電化と、ある程度狙いを定めた建物の断熱性能向上――この二つを組み合わせる方法が、どうやらここ数十年の世界的な研究で最も持続的かつ即効性がある削減策として語られてきたようだ。逆に「ファブリック・ファースト」、つまり建物の外皮改修を何より優先する考え方は、一見もっともらしく聞こえるものの、コストがかなり膨らむわりに成果は今ひとつという話も耳にする。確かドイツとかイギリス、それからニュージーランドやアメリカなど、いろんな国で大まかに三十年以上前から似たような傾向が報告されている気がする。

まあ、それでもなお政策を決める側や影響力のある人たちは、「まず建物の断熱」という方向性に強く引き寄せられる場面が多い。不思議だけど、この現象にはカーネマン氏が『ファスト&スロー』で説明していた幾つかの認知バイアスが関係しているかもしれない。例えば最初に提示された効果予測値につられて後々出てくるデータ(実際には思ったほど省エネになってないとか)を軽視しちゃうアンカリングとかね。そして計画段階では費用や難しさを小さく見積もってしまう傾向——これも繰り返されているようだ。

一方で、人々の日常行動や文化的な価値観にも絡んでいて、単なる机上計算とは違う現実世界ならではの複雑さも無視できない。そのため理論通りに進まないことも珍しくなく、期待したほど大きな削減効果にならない例もちらほら見受けられると言われる。こうした状況は、主に過去数十年分の調査結果を振り返ると、おおよそ共通して観察されてきたみたいだ。ただし全ての場合に当てはまるとは限らず、その辺は多少ゆらぎがあるとも聞くけれど…。

まあ、それでもなお政策を決める側や影響力のある人たちは、「まず建物の断熱」という方向性に強く引き寄せられる場面が多い。不思議だけど、この現象にはカーネマン氏が『ファスト&スロー』で説明していた幾つかの認知バイアスが関係しているかもしれない。例えば最初に提示された効果予測値につられて後々出てくるデータ(実際には思ったほど省エネになってないとか)を軽視しちゃうアンカリングとかね。そして計画段階では費用や難しさを小さく見積もってしまう傾向——これも繰り返されているようだ。

一方で、人々の日常行動や文化的な価値観にも絡んでいて、単なる机上計算とは違う現実世界ならではの複雑さも無視できない。そのため理論通りに進まないことも珍しくなく、期待したほど大きな削減効果にならない例もちらほら見受けられると言われる。こうした状況は、主に過去数十年分の調査結果を振り返ると、おおよそ共通して観察されてきたみたいだ。ただし全ての場合に当てはまるとは限らず、その辺は多少ゆらぎがあるとも聞くけれど…。

温暖化対策のタイムリミットまであと数年 私たちはもう間違えられない

断片的な話になるけど、最近また気付いたことがある。どうやら、断熱材の効果を強調する人たちって、自分に都合のいいシミュレーションだけ拾い上げて、実際のデータでそれほど明確じゃない結果にはあまり耳を貸さない傾向があるみたいなんだよね。まあ、これもコンファメーションバイアスってやつなのかもしれない。

「ファブリック・ファースト」政策が今でも続いてる理由も、たぶん損失回避とかサンクコスト効果とか関係してそう。大規模な効率化プロジェクトにお金も時間も割いちゃったから、途中で方向転換する勇気が出づらいというか……もっと電化主体の解決策のほうが有効そうでも、なかなか切り替えできなくなるんだろうね。

こういう心理的な偏りが絡むせいか、必要な脱炭素化の歩みがゆっくりになってしまう場面もちょくちょく見かけるんだよ。あれは三年前だったかな、「バイアスやデータ欠落を越えて気候変動対策を見るのは本当に難しい」みたいな記事を書いた覚えがある。その中で当時から根強かったバイアスについて語ったし、その理由についても触れてたと思う。

結局、多分今でも似たような状況。投資家とかベンチャーキャピタル関係者、それに技術者や経済学者まで──低炭素社会への移行に関わる人たちと議論すると、この話題を知らない人にしばしば出会うんだよね。自分の「これは効きそうな気候アクション短縮リスト」なんてものも何度となく批判されてきたし、ごく最近ではルクセンブルク経済省のエネルギー担当戦略責任者から疑問視されたりした。

その原因は、多分、省エネ施策を主軸には置いてないせい。「全部電化して再生可能エネルギー使えば、それだけで従来方式より七十多くらい効率的になる」と個人的には考えているけど、それ以外にもまだ色々試すべき手段はありそう。ただ、そのくらい電化中心なら他の省エネ努力では得られない恩恵に近づける──そんな感覚だ。でも絶対とは言わないかな。

「ファブリック・ファースト」政策が今でも続いてる理由も、たぶん損失回避とかサンクコスト効果とか関係してそう。大規模な効率化プロジェクトにお金も時間も割いちゃったから、途中で方向転換する勇気が出づらいというか……もっと電化主体の解決策のほうが有効そうでも、なかなか切り替えできなくなるんだろうね。

こういう心理的な偏りが絡むせいか、必要な脱炭素化の歩みがゆっくりになってしまう場面もちょくちょく見かけるんだよ。あれは三年前だったかな、「バイアスやデータ欠落を越えて気候変動対策を見るのは本当に難しい」みたいな記事を書いた覚えがある。その中で当時から根強かったバイアスについて語ったし、その理由についても触れてたと思う。

結局、多分今でも似たような状況。投資家とかベンチャーキャピタル関係者、それに技術者や経済学者まで──低炭素社会への移行に関わる人たちと議論すると、この話題を知らない人にしばしば出会うんだよね。自分の「これは効きそうな気候アクション短縮リスト」なんてものも何度となく批判されてきたし、ごく最近ではルクセンブルク経済省のエネルギー担当戦略責任者から疑問視されたりした。

その原因は、多分、省エネ施策を主軸には置いてないせい。「全部電化して再生可能エネルギー使えば、それだけで従来方式より七十多くらい効率的になる」と個人的には考えているけど、それ以外にもまだ色々試すべき手段はありそう。ただ、そのくらい電化中心なら他の省エネ努力では得られない恩恵に近づける──そんな感覚だ。でも絶対とは言わないかな。

結論:電気化こそ最速ルート 過剰な断熱投資は化石燃料依存を延長するだけ

急いで気候対策が求められている中、「ファブリック・ファースト」とか言われる手法を、どこまでも広げてしまうのは、どうも賢いやり方じゃないことが多いみたい。実際のところ、すぐにでも電化を進めなきゃならないという話はよく聞く。特に暖房なんかはガスや石油からヒートポンプへ置き換えていく流れが、ここ数年かなり強調されている感じだ。それと同時に、電力自体もクリーンな方向へ切り替える必要性が語られる。

もちろん家の断熱とか隙間風対策にも意味はある。でも、それも「ちょうどいい頃合い」っていうのかな…限界点みたいなのがあって、それ以上手を加えてもコストばかり増えてしまうケースもちらほら出てくる印象。だいたい七十年弱くらい前からこの分野で経験や分析が積み重ねられてきたけど、その中で見えてきた教訓としては、ものすごく急速に建物を低炭素化したかったら、とにかくまず電化を主軸に据えた方が現実的になっているようだ。

断熱工事とか気密性アップは確かにサポート役にはなる。ただ、それだけで全部解決するような夢を見るよりは、全体的な流れ(特に電動化)を意識したほうが結果的にはお金やエネルギーの無駄遣いも減るんじゃないかなぁ…そんな声も増えてきた気配。何となくだけど、「快適さ」だけ追ってしまうと、本当に脱炭素につながる道筋とはズレちゃう場面もありそう。

だからまあ…今の段階では、「絶対こうしろ」とまでは言えないものの、多くの場合で電動化優先という考え方が浮上している。そして断熱や気密については、その補佐役として活用する形――それくらい柔軟な姿勢で取り組むと良さそうだ。

もちろん家の断熱とか隙間風対策にも意味はある。でも、それも「ちょうどいい頃合い」っていうのかな…限界点みたいなのがあって、それ以上手を加えてもコストばかり増えてしまうケースもちらほら出てくる印象。だいたい七十年弱くらい前からこの分野で経験や分析が積み重ねられてきたけど、その中で見えてきた教訓としては、ものすごく急速に建物を低炭素化したかったら、とにかくまず電化を主軸に据えた方が現実的になっているようだ。

断熱工事とか気密性アップは確かにサポート役にはなる。ただ、それだけで全部解決するような夢を見るよりは、全体的な流れ(特に電動化)を意識したほうが結果的にはお金やエネルギーの無駄遣いも減るんじゃないかなぁ…そんな声も増えてきた気配。何となくだけど、「快適さ」だけ追ってしまうと、本当に脱炭素につながる道筋とはズレちゃう場面もありそう。

だからまあ…今の段階では、「絶対こうしろ」とまでは言えないものの、多くの場合で電動化優先という考え方が浮上している。そして断熱や気密については、その補佐役として活用する形――それくらい柔軟な姿勢で取り組むと良さそうだ。