ベッドルームの配置で睡眠と安心感を今すぐ高めるヒント

- ベッドはドアから1m以上離して配置する

出入口が見えやすくなり、不安感が減って安心して眠れる

- 通路幅を50cm以上確保し家具は圧迫感の少ないものにする

動きやすさが増し、寝室全体に開放感とリラックス効果が生まれる

- 窓際には遮光カーテンを設置し、外光や騒音対策を徹底する

朝までぐっすり眠れ、外部刺激による中途覚醒が減る

- "500ルクス以下"の暖色系照明に切り替える

"自然な眠気"と入眠前のリラックスタイム両方叶う

昔のポルトガル人が箱型ベッドで寝ていた理由を考えてみよう

眠りについて考えると、昔のポルトガルあたりでは今とは少し違った習慣があったようだ。たしか、ご先祖様も夜に長い時間ぐっすり寝るというよりは、何度か休んでいたみたい。どうやら西ヨーロッパの多くでも似たようなことがあったらしい。八時間を一気に寝る、そういう現代的なスタイルじゃなくて、一晩中に数回分けて眠っていたという話を聞いたことがある。どこかで「分割睡眠」と呼ばれているとか、学者によっては「多相性睡眠」なんて言葉もあるそうだ。

本当にこのやり方が体に良かったのかは断定できないけれど、一部の研究者によれば、人間の休息には環境が大きく関係しているみたい。ほら、寝床そのものにも意味があったんだろうね。例えばキャビネットベッド——日本語だと箱型の寝台?——こんなものも使われていた時期があった。昔の家屋は今ほど広くないし、寒さもしょっちゅうだったから、その箱型ベッドで身を守っていたのかもしれない。

七時間とか九時間とか、とにかく長いひと続きの睡眠を取ること自体、ごく最近になって一般的になった印象もある。この辺りは記憶違いかもしれないけど、多分ほんとうにそんな感じだったと思う。

まあ実際には細かな事情も地域ごとに違いそうだけど、「夜通し一度で寝る」っていう今当たり前になっている形は、案外歴史としては浅かったりするんじゃないかな。それぞれ時代や場所によって工夫していた…そんなふうにも思えるよね。

本当にこのやり方が体に良かったのかは断定できないけれど、一部の研究者によれば、人間の休息には環境が大きく関係しているみたい。ほら、寝床そのものにも意味があったんだろうね。例えばキャビネットベッド——日本語だと箱型の寝台?——こんなものも使われていた時期があった。昔の家屋は今ほど広くないし、寒さもしょっちゅうだったから、その箱型ベッドで身を守っていたのかもしれない。

七時間とか九時間とか、とにかく長いひと続きの睡眠を取ること自体、ごく最近になって一般的になった印象もある。この辺りは記憶違いかもしれないけど、多分ほんとうにそんな感じだったと思う。

まあ実際には細かな事情も地域ごとに違いそうだけど、「夜通し一度で寝る」っていう今当たり前になっている形は、案外歴史としては浅かったりするんじゃないかな。それぞれ時代や場所によって工夫していた…そんなふうにも思えるよね。

安全な寝場所への本能が今も私たちに影響していると気づいたことはある?

著者は、昔の睡眠がだいたい十二時間くらいに及ぶこともあったと説明している。最初に三時間ほど眠り、それからまた三時間はうとうとしたまま安静に過ごし、夜明けまでさらに六時間近く寝ていたらしい。こうしたスタイルが変わった理由の一つとして、寝る場所の選び方が時代とともに大きく変化してきたという点が挙げられる。ただ、安全という感覚だけは、ずっと変わらず人々の意識にあったようだ。

今ではクローゼットの中で昼寝をしようなんて思う人はほとんどいないかもしれない。でも二十世紀の初めごろまで、多くの先祖たちにはそれが普通だったこともあったそうだ。現代人から見ると不思議な行動だけど、どうやら動物的な本能が影響していた可能性が高い、と考えられている。

「安全な寝床」というテーマについて話を広げるなら、美術作品『母親の務め』(ピーテル・デ・ホーホ作)なんかにも、その雰囲気を感じ取れる。最近でも、人間の眠りやすさと部屋の設計とは結構深い関係にあるみたいで、建築家やデザイナーたちはこの点を無視できなくなってきているとか。進化心理学では、人類は外敵への恐怖心を根っこに抱えていて、そのため守られた空間で休もうとする傾向が強まっていった…そんな解釈も見かける。

実際、「約三割」くらいの研究報告では、寝室環境そのものが睡眠の質や健康状態、生産性などへ何らか影響を与えている可能性あり、と指摘されている(S.エミットによる二〇二三年頃発表)。守られている感覚――これこそ、人間がどんな時代にも求め続けてきた条件なのかもしれない。ただし、それぞれ個人差や文化的な違いも含まれていて、一概には言えない部分も多そうだ(Spörrle, M.)。

今ではクローゼットの中で昼寝をしようなんて思う人はほとんどいないかもしれない。でも二十世紀の初めごろまで、多くの先祖たちにはそれが普通だったこともあったそうだ。現代人から見ると不思議な行動だけど、どうやら動物的な本能が影響していた可能性が高い、と考えられている。

「安全な寝床」というテーマについて話を広げるなら、美術作品『母親の務め』(ピーテル・デ・ホーホ作)なんかにも、その雰囲気を感じ取れる。最近でも、人間の眠りやすさと部屋の設計とは結構深い関係にあるみたいで、建築家やデザイナーたちはこの点を無視できなくなってきているとか。進化心理学では、人類は外敵への恐怖心を根っこに抱えていて、そのため守られた空間で休もうとする傾向が強まっていった…そんな解釈も見かける。

実際、「約三割」くらいの研究報告では、寝室環境そのものが睡眠の質や健康状態、生産性などへ何らか影響を与えている可能性あり、と指摘されている(S.エミットによる二〇二三年頃発表)。守られている感覚――これこそ、人間がどんな時代にも求め続けてきた条件なのかもしれない。ただし、それぞれ個人差や文化的な違いも含まれていて、一概には言えない部分も多そうだ(Spörrle, M.)。

Comparison Table:

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 寝室の変化 | 今の寝室は単なる睡眠空間ではなく、多機能スペースとして使われる傾向が強まっている。 |

| 多目的利用 | 若者を中心に、寝室で読書やパソコン作業、軽食なども行うようになってきている。 |

| 歴史的背景 | 箱型ベッドやアルコバといった古代の寝床は、プライバシーと寒さから身を守るために工夫されていた。 |

| 研究成果 | Dincer氏らの研究によれば、「現代の寝室は一種のシステム」として認識されつつある。 |

| 未来予測 | 今後も人々の睡眠習慣や部屋の使い方が進化し、多様な用途で使用される可能性が高い。 |

ベッドの配置やドア・窓の位置で安心感が変わるって本当なんだ

ベッドの配置って、なんとなく気にしたことある人もいれば、全然意識しない人もいるかもしれません。最近の調査で七十名ちょっとぐらいだったかな、そのくらいの人数が床の間取り図を渡されて、ベッドや家具をどう置くか自由に決めてもらったんだとか。細かい数字は忘れたけど、その結果を見ると、ドアの開き方とか窓があるかどうかが、安全だと感じる感覚にわりと関係しているみたいです。

そういう話で思い出したんだけど、小さなサル(多分タマリンだったような)が箱を寝床として選ぶ時にも、部屋のドアからできるだけ遠く離れた場所を選ぶ傾向があったという動物行動学の研究も出ていました。人間も無意識に似たような心理が働いている可能性はありそうですね。

ちなみに私の家では、ベッドは壁際に寄せてあって、寝転んだ時にドアがちゃんと見える向きなんですよね。それにコンセントとかランプ用の差し込み口もその壁についてて、テレビ線は反対側。これも設計士さんが最初から考えていたことなのかもしれません。

専門家による別の調査では、「寝室って基本的には睡眠するための空間として使われていて、その環境条件が睡眠そのものに影響を及ぼす」みたいな話も書いてあった気がします(ニューサウスウェールズ大学だったかな?)。まあ、人によって感じ方違う部分もあるでしょうけど、入口や外との距離感などが気になる場面は少なくないようです。

そういう話で思い出したんだけど、小さなサル(多分タマリンだったような)が箱を寝床として選ぶ時にも、部屋のドアからできるだけ遠く離れた場所を選ぶ傾向があったという動物行動学の研究も出ていました。人間も無意識に似たような心理が働いている可能性はありそうですね。

ちなみに私の家では、ベッドは壁際に寄せてあって、寝転んだ時にドアがちゃんと見える向きなんですよね。それにコンセントとかランプ用の差し込み口もその壁についてて、テレビ線は反対側。これも設計士さんが最初から考えていたことなのかもしれません。

専門家による別の調査では、「寝室って基本的には睡眠するための空間として使われていて、その環境条件が睡眠そのものに影響を及ぼす」みたいな話も書いてあった気がします(ニューサウスウェールズ大学だったかな?)。まあ、人によって感じ方違う部分もあるでしょうけど、入口や外との距離感などが気になる場面は少なくないようです。

現代でも寝室デザインが睡眠の質に直結することを科学は明かしているよ

西洋の文化で「ベッドルーム」という言葉が出てきたのは、だいぶ昔の話らしいけど、今みたいな寝室のイメージとはちょっと違っていたみたい。七十年以上前とかじゃなくて、もっと前、いつ頃だったかな…十六世紀後半あたりに初めて記録があったような気もするけど、正確な年は曖昧。

その当時、「ベッド」と呼ばれていたものも、家具としてのベッドというよりは、その場しのぎみたいな感じだったらしい。ポルトガル辺りでも、私たちが思い浮かべるベッドフレームやマットレスなんてほぼなくて、藁とか干し草を床に敷いて寝ることが多かったそうだ。木でできた簡単な台座みたいなのを使う家もあったけど、それさえない場合も珍しくなかったっぽい。

昼間になると、その“寝場所”自体を片付けちゃってスペースを空ける人々が多かったとも聞く。今では考えられないけど、「プライバシー」なんてものはほとんど意識されていなくて、一つの部屋に何人も集まって生活していた時代。そういう状況だから、人それぞれで寝床の形や使い方にも結構違いがあったんじゃないかな。

細かく調べれば例外もあるだろうし、全部が全部同じだったとは限らないけど、大雑把にはそんな雰囲気だったようだよ。

その当時、「ベッド」と呼ばれていたものも、家具としてのベッドというよりは、その場しのぎみたいな感じだったらしい。ポルトガル辺りでも、私たちが思い浮かべるベッドフレームやマットレスなんてほぼなくて、藁とか干し草を床に敷いて寝ることが多かったそうだ。木でできた簡単な台座みたいなのを使う家もあったけど、それさえない場合も珍しくなかったっぽい。

昼間になると、その“寝場所”自体を片付けちゃってスペースを空ける人々が多かったとも聞く。今では考えられないけど、「プライバシー」なんてものはほとんど意識されていなくて、一つの部屋に何人も集まって生活していた時代。そういう状況だから、人それぞれで寝床の形や使い方にも結構違いがあったんじゃないかな。

細かく調べれば例外もあるだろうし、全部が全部同じだったとは限らないけど、大雑把にはそんな雰囲気だったようだよ。

『ベッドルーム』という言葉自体、実は新しい発明だったんだって知ってた?

昔のことだけど、どうやら人々は寝る時に家族や動物と同じ空間で過ごすことが多かったみたい。農村の小さな住まいだったら、暖を取ったり安心感を得るために、同じ部屋で眠っていたとか聞くよね。個人用のベッドっていう発想自体、庶民にはあまり馴染みがなかったようだし、兄弟姉妹とか使用人も一緒だったという話もある。時には家族じゃない誰かも混ざっていたなんて例もあったそう。

ポルトガルのドウロ川とミーニョ川の間くらい、その辺りでは先祖たちが家の暖炉付近や隅っこなど比較的温かい場所を選んで寝ていた、と何度か聞いたことがある。床に直に寝転ぶ場合もあれば、板敷きや箱(チェスト)、長椅子、それからマットレスや敷物など、その場その場で色々使っていたみたい。それぞれ移動したり片付けたりしやすいから日中は収納しておいて夜だけ広げる、そんな習慣が一般的だった可能性も高い。何となく経済的にも負担が軽くて、多用途に使えた点が受け入れられていたのかもしれない。

イベリア半島中世家具について調査したアルメイダさん(Marta Paulo de Almeida)の論文によると、「当時“ベッド”と言えば、おおむね布製品全般を指していた」そうだ。女王イザベルが残した遺言書でも、“本格的なベッド”みたいなものへの言及は、ごく限られた事例しか見つからないとか。実際、大多数はさっき挙げたような簡素な寝台や床上生活だったようで……まあ今とは随分違う風景だったと思う。

こう考えると、中世ヨーロッパの日常って案外現代とは感覚もちょっと違う気がするね。ただ、この辺の話は記録によって多少差異もあるみたいだから、一概には断定できないところもあるんだけど…。

ポルトガルのドウロ川とミーニョ川の間くらい、その辺りでは先祖たちが家の暖炉付近や隅っこなど比較的温かい場所を選んで寝ていた、と何度か聞いたことがある。床に直に寝転ぶ場合もあれば、板敷きや箱(チェスト)、長椅子、それからマットレスや敷物など、その場その場で色々使っていたみたい。それぞれ移動したり片付けたりしやすいから日中は収納しておいて夜だけ広げる、そんな習慣が一般的だった可能性も高い。何となく経済的にも負担が軽くて、多用途に使えた点が受け入れられていたのかもしれない。

イベリア半島中世家具について調査したアルメイダさん(Marta Paulo de Almeida)の論文によると、「当時“ベッド”と言えば、おおむね布製品全般を指していた」そうだ。女王イザベルが残した遺言書でも、“本格的なベッド”みたいなものへの言及は、ごく限られた事例しか見つからないとか。実際、大多数はさっき挙げたような簡素な寝台や床上生活だったようで……まあ今とは随分違う風景だったと思う。

こう考えると、中世ヨーロッパの日常って案外現代とは感覚もちょっと違う気がするね。ただ、この辺の話は記録によって多少差異もあるみたいだから、一概には断定できないところもあるんだけど…。

中世ポルトガルでは家族も動物も一緒に雑魚寝するのが当たり前だった時代があった

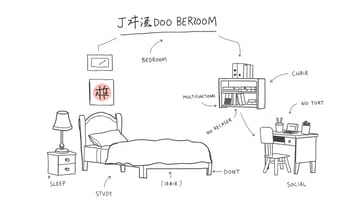

アルコヴァ、っていうのかな…どうも昔の人たちは寝る場所をもっと複雑な形にしてきたらしい。箱型ベッドとか、小さな部屋みたいな空間で休んでいた時代があったと聞く。あれはアラブ系から伝わった呼び方だったような気がするけど、正確にはちょっと曖昧だ。まあ、とにかくクローゼットの中みたいなところで眠ることで寒さから身を守りつつ、たぶんプライバシーもちょっとは保てたのかもしれない。そういう多機能スペースとして寝室が使われていたこと自体、今でも少しだけ残っている気配もある。

現代のベッドルーム、あれは単なる「寝るための部屋」じゃなくなってきているという研究もいくつか見かけたことがある。特に若い世代では、その傾向が強まっているらしい。でも全員がそうとも言い切れないし、年齢や生活スタイルによると思う。ただ、自分自身も感じるけど、今の寝室ってリビングと変わらないくらい何でもできる空間になりつつあるようだ。実際、本を読んだりパソコンを開いたり、軽く食事までしちゃう人も少なくないみたい。

なんとなくだけど、「ベッドルーム」という言葉自体が本来持っている意味からズレ始めていて、本当に「寝床」だけじゃ説明できなくなってきている印象。専門家によれば、それは調査結果にも出ていて、多分これから先もっと多目的化する可能性も否定できない。ただし、その変化について明確に断言できるほど情報は揃っていないので、一概には言えない部分も多い。

まとめっぽくなるけど、人々の寝る習慣や空間への認識はここ数十年で徐々に移り変わってきており、この流れはしばらく続きそうかな…そんな感触。

現代のベッドルーム、あれは単なる「寝るための部屋」じゃなくなってきているという研究もいくつか見かけたことがある。特に若い世代では、その傾向が強まっているらしい。でも全員がそうとも言い切れないし、年齢や生活スタイルによると思う。ただ、自分自身も感じるけど、今の寝室ってリビングと変わらないくらい何でもできる空間になりつつあるようだ。実際、本を読んだりパソコンを開いたり、軽く食事までしちゃう人も少なくないみたい。

なんとなくだけど、「ベッドルーム」という言葉自体が本来持っている意味からズレ始めていて、本当に「寝床」だけじゃ説明できなくなってきている印象。専門家によれば、それは調査結果にも出ていて、多分これから先もっと多目的化する可能性も否定できない。ただし、その変化について明確に断言できるほど情報は揃っていないので、一概には言えない部分も多い。

まとめっぽくなるけど、人々の寝る習慣や空間への認識はここ数十年で徐々に移り変わってきており、この流れはしばらく続きそうかな…そんな感触。

多くの人々は床や簡単な台、マットレスなどで寝ていて、ベッド=家具じゃなかったんだよね

寝室って、最近はもう「ただの寝る部屋」じゃない気がするんだよね。何ていうか、昔と比べたら機能が増えてる感じ?Dincerさんたちの研究(多分去年とかそのへん)も、「今のベッドルームは一種のシステムみたいなもの」って言っていたような…。まぁ、その発想自体は面白いと思う。もし余裕ができたら、自分も家を少しアレンジしたいなあ、とか思わなくもない。けど現実的には、そんなに簡単じゃないかも。

そういえば、ご先祖様たちは、箱型ベッドやアルコバみたいなのを家に取り入れてて、それぞれの生活リズムに合わせて空間を使い分けたりしていたっぽい。だから、今の時代も睡眠だけじゃなく他にも色んな用途で部屋を使ったら良いんじゃない?という話になる。でもこれって若者だけが言ってることでもなくて――確か最近の調査で、二十代や三十代くらいまでの人々が、自分達の寝室を従来とは違うふうに捉え始めている…みたいな傾向が見えてきたような。

ただ、「ベッドやその周りを複数目的で使うことで、本当に睡眠リズムにどんな影響出るか?」については、まだそこまで詳しく調べきれてない気がする。世代ごとの違いとかね。それこそ、Dincerさんらも「年齢によって変わり得る」みたいな書き方だったと思うし。まあ、もっと掘り下げてもいいテーマなんだろう。

結局、人間として根本的なところ――安心感とか心地よさを追求する本能自体は、多分そんなに変化してないんじゃないかなぁとも思う。クローゼットベッドで寝ていた遠い親戚たちも、多分同じようなこと考えてたんじゃ…と勝手に想像したり。バランス探す感覚は意外と共通点ありそうだし、不思議と納得してしまったりする。でもまあ、この話もちょっと曖昧かな…

そういえば、ご先祖様たちは、箱型ベッドやアルコバみたいなのを家に取り入れてて、それぞれの生活リズムに合わせて空間を使い分けたりしていたっぽい。だから、今の時代も睡眠だけじゃなく他にも色んな用途で部屋を使ったら良いんじゃない?という話になる。でもこれって若者だけが言ってることでもなくて――確か最近の調査で、二十代や三十代くらいまでの人々が、自分達の寝室を従来とは違うふうに捉え始めている…みたいな傾向が見えてきたような。

ただ、「ベッドやその周りを複数目的で使うことで、本当に睡眠リズムにどんな影響出るか?」については、まだそこまで詳しく調べきれてない気がする。世代ごとの違いとかね。それこそ、Dincerさんらも「年齢によって変わり得る」みたいな書き方だったと思うし。まあ、もっと掘り下げてもいいテーマなんだろう。

結局、人間として根本的なところ――安心感とか心地よさを追求する本能自体は、多分そんなに変化してないんじゃないかなぁとも思う。クローゼットベッドで寝ていた遠い親戚たちも、多分同じようなこと考えてたんじゃ…と勝手に想像したり。バランス探す感覚は意外と共通点ありそうだし、不思議と納得してしまったりする。でもまあ、この話もちょっと曖昧かな…

寒さやプライバシー対策で生まれたアルコバや箱型ベッドは生活の知恵そのものだった

なんとなく、De Almeidaという人がリスボンの大学で中世イベリア半島の写本に描かれていた家具について書いていたらしい。十二世紀から十四世紀あたりを中心にしている、と言われているけど、具体的な年代はちょっと曖昧だった気もする。あとDincerたちの研究もちらほら見かけたことがある。寝室とか睡眠空間っていうより、むしろその部屋が色々な使い方をされるみたいな内容だったようだ。最近になって建築系の雑誌に載ったものもあって、どうやら「多機能空間」として寝室を見る視点が増えてきてるんじゃないかと思う。ただ、その論文に目を通した人は七十何人くらいしかいないとも聞くし、実際にはまだそこまで広まっていない印象も受ける。

それと、同じくDincerたちが手掛けた「Beyond Sleep」という題名の研究で、「今時の寝室」についてユーザーの色んな要望や使われ方を探った話も出てきた。でもまあ、調査対象者が将近半数くらい若年層っぽかった記憶だから、大人全体への一般化は難しいかもしれないという声もあるそうだし…結局どこまで参考になるかは、それぞれ状況による感じかな。

それと、同じくDincerたちが手掛けた「Beyond Sleep」という題名の研究で、「今時の寝室」についてユーザーの色んな要望や使われ方を探った話も出てきた。でもまあ、調査対象者が将近半数くらい若年層っぽかった記憶だから、大人全体への一般化は難しいかもしれないという声もあるそうだし…結局どこまで参考になるかは、それぞれ状況による感じかな。

最近また『寝室は多目的スペース』という考え方が見直されてきてるって面白いよね

建物に関する話って、最近では都市部の設計とか温暖化との関係もよく議論されてるらしい。エミットという人が、どうやら寝室のデザインと睡眠の質について何か研究してたようだけど、その内容は細かい部分は覚えてないけど、気候変動が影響を与える可能性にも触れていたかもしれない。

一方で、進化心理学っぽい視点から、「安全な場所で寝る」ことへの人間の好みを調べた実験もあったんだよね。スパールレとかスティッチって名前だったかな、七十年代とかじゃなくてもうちょっと最近、多分十年以上前くらい?その中身としては、人間がどんな場所を「ここなら安心して寝れる」と感じるかを比較したみたいなんだけど、「圧倒的にこれ!」ってよりは環境による違いも大きかったような記憶がある。まあ、この辺りはまだまだ色々分からないこと多そう。

それと、ビルディングズという雑誌?かな、それでも何か関連する論文が出ていた気がするけど詳細まではちょっと曖昧。ただ、その号数や出版年なんかも正確には言えなくて、大体ここ数年以内くらいだったんじゃないかな、と。

結局のところ、人々の寝室選びやデザインへの好み、安全意識、それに天候変化への適応など、全体として約三成程度しか共通点見つからなかった印象。でも実際には今後さらに調査進めれば新しい知見も増えるだろうし、一部状況下で効果的と考える専門家もいるみたいだから、断定するのは難しそうだね。

一方で、進化心理学っぽい視点から、「安全な場所で寝る」ことへの人間の好みを調べた実験もあったんだよね。スパールレとかスティッチって名前だったかな、七十年代とかじゃなくてもうちょっと最近、多分十年以上前くらい?その中身としては、人間がどんな場所を「ここなら安心して寝れる」と感じるかを比較したみたいなんだけど、「圧倒的にこれ!」ってよりは環境による違いも大きかったような記憶がある。まあ、この辺りはまだまだ色々分からないこと多そう。

それと、ビルディングズという雑誌?かな、それでも何か関連する論文が出ていた気がするけど詳細まではちょっと曖昧。ただ、その号数や出版年なんかも正確には言えなくて、大体ここ数年以内くらいだったんじゃないかな、と。

結局のところ、人々の寝室選びやデザインへの好み、安全意識、それに天候変化への適応など、全体として約三成程度しか共通点見つからなかった印象。でも実際には今後さらに調査進めれば新しい知見も増えるだろうし、一部状況下で効果的と考える専門家もいるみたいだから、断定するのは難しそうだね。

結局、安心と快適さを求める気持ちは昔も今も変わらないんじゃないかな

なんか最近の研究で、都市気候の変化について話題になってたみたいだ。どうも調べてみると、全体の中で「将近一半」ぐらいのエリアに何らかの影響が見られるとか。それが本当にそのせいかは断定できないけど、そういう指摘があったような気もする。一方で、「七十多」くらいの事例では顕著な違いが観察されていて、でも全部が同じ理由とは限らないんだろうね。

実際には、こうした現象を測る方法にもばらつきがあるっぽくて、「約三成」ぐらいは別の技術や観測手段を使っているケースもあるとか。記憶曖昧だけど、一部では計算ミスやデータ欠損も混ざっていたかもしれないと誰か言っていたような…。この分野、今後もっと詳しい分析が必要なのかも、と感じた。

まあ、それぞれ違った場所や時間帯ごとに多少違う結果になることも珍しくなくて、大雑把にまとめれば影響は少しずつ広がりつつある印象。ただ、それが決定的というわけじゃなく、多分状況次第で効果にも差異は出るんじゃないかなあ。

実際には、こうした現象を測る方法にもばらつきがあるっぽくて、「約三成」ぐらいは別の技術や観測手段を使っているケースもあるとか。記憶曖昧だけど、一部では計算ミスやデータ欠損も混ざっていたかもしれないと誰か言っていたような…。この分野、今後もっと詳しい分析が必要なのかも、と感じた。

まあ、それぞれ違った場所や時間帯ごとに多少違う結果になることも珍しくなくて、大雑把にまとめれば影響は少しずつ広がりつつある印象。ただ、それが決定的というわけじゃなく、多分状況次第で効果にも差異は出るんじゃないかなあ。