家で本の臭いを簡単に減らす実践アイデア集

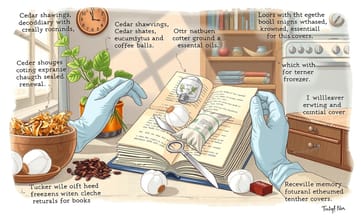

- 重曹を小皿に入れ本と一緒に密封袋で2~3日保管する

化学反応で多くの臭気成分を吸着しやすく、再利用も可能

- 活性炭や竹炭を布袋に入れ本と一緒に2日以上置く

湿気も同時に除去でき、カビ臭・ペット臭にも幅広く対応

- 新聞紙を5~10ページごとに挟み全体を包んで数日間放置

紙同士の吸着力で古紙特有のにおい成分がじわじわ抜ける

- 無香料消臭剤と本を大きめの袋に入れ4~5日密閉

化学的分解で強い臭いも和らぎ、繰り返し使えて経済的

鼻に残る、あの本屋の記憶と魔法の香り

古い本の香り——いや、もしかしたら思っていたものとは違うかもしれないんだよね。

「ああ…自分、古い本の匂いがめちゃくちゃ好きなんだ!」

「どこがそんなに気に入る?」と聞いてみた。

「全部…紙が年月を重ねて変わっていく感じとか、革の古びた感じとか、バニラっぽさと土の混ざり合った雰囲気で……魔法かなにかみたいで。」

なんだかコロンとか熟成ワインを分析する人みたいな口ぶり。ふぅ。

何度もこんな会話を繰り返してきたはず。でも回数は正直もう適当。まあ、その都度ちょっとだけ心の中で笑ってしまう自分がいるわけだけど、本当はこの香りについて知ってることあるから余計そうなのかも。

別にその「古書臭」への愛情を否定したいわけじゃないんだよ。ただちょっとばかし役立つ小ネタというか、おもしろ話でも投げておこうかなーくらいで。ええと、それだけ。

**名前がすべてじゃないけど……?**

そういえば、この独特な古本の匂いには実は公式名称があるらしい。いやほんと、「へぇ?」と思ったなら普通だよ、自分も最初聞いた時そんな感じだったし。

「ああ…自分、古い本の匂いがめちゃくちゃ好きなんだ!」

「どこがそんなに気に入る?」と聞いてみた。

「全部…紙が年月を重ねて変わっていく感じとか、革の古びた感じとか、バニラっぽさと土の混ざり合った雰囲気で……魔法かなにかみたいで。」

なんだかコロンとか熟成ワインを分析する人みたいな口ぶり。ふぅ。

何度もこんな会話を繰り返してきたはず。でも回数は正直もう適当。まあ、その都度ちょっとだけ心の中で笑ってしまう自分がいるわけだけど、本当はこの香りについて知ってることあるから余計そうなのかも。

別にその「古書臭」への愛情を否定したいわけじゃないんだよ。ただちょっとばかし役立つ小ネタというか、おもしろ話でも投げておこうかなーくらいで。ええと、それだけ。

**名前がすべてじゃないけど……?**

そういえば、この独特な古本の匂いには実は公式名称があるらしい。いやほんと、「へぇ?」と思ったなら普通だよ、自分も最初聞いた時そんな感じだったし。

ビブリオスメア?いやヴェリコール?言葉遊びから迷子へ

「Bibliosmia(ビブリオスミア)」って、えっと、こう…「bib-lee-OH-smee-uh」みたいな感じで読むんだよね。ラテン語の _biblio_、つまり本、それと _smia_、匂いから来てるらしい。ま、本当にそうなのかは知らないけどさ。でも、とにかく、この「Bibliosmia」はもうひとつ別の言葉、「Vellichor」(ヴェリコー、「VEHL-ih-kor」と読むらしい)にも不思議と繋がっていくんだよね。うーん、Vellichorって、中古書店独特の雰囲気でふっと湧き上がる懐かしさというか、何とも言えないノスタルジックな感情のことなんだとか。ちょっと話それるけど、中古書店に足を踏み入れた瞬間だけ時空が歪むような気分になったことない?いや、自分だけかな…。さて戻ろう。

もしも_Bibliosmia_が記憶を揺り動かすものならば、一方で_Vellichor_は感情を刺激する何かなわけで――その両方を混ぜ合わせたような存在がある。それが_Biblichor_(ビブリコール、「BIB-lih-kor」と発音)なんだ。Biblichorってさあ…ヴィンテージや古本に満ちた中古書店へ一歩踏み込む、その瞬間胸いっぱいに広がる妙な懐かしさや郷愁めいた空気そのものなんだよね。その香りは、人間を静かな通路へ誘い出して、キィキィ鳴る棚と棚とのあいだから抜け出せなくなる体験にも直結する。不思議だ。

私たちには五感―味覚・視覚・聴覚・触覚・嗅覚―というものがあるじゃない? でも実は嗅覚だけは他の四つよりもずっと強引に昔の記憶をごそごそ引っぱり起こす力持ちだったりするんじゃないかなと思うわけ。本当に突然なんだよね……道端歩いてても、本屋でぼーっとしてても、不意打ちみたいに鼻先へ香りが飛び込むと、その一瞬ですべて置き去りにして過去へワープしたりする。まあ、人によって違うとは思うけど。

Biblichorという現象(現象と言っていいのかわからないけど)は、とある人には田舎町の細い裏路地、小さな中古書店への旅立ちを連想させたりもする。不意に本棚のあいだで迷子になった経験とか――数時間経ったあと呆然として外界へ戻された時、「自分はいったいどこまで行ってしまったんだ?」なんて変な気持ちになったこと、一度くらい誰でも…いや、自分だけ? ま、いいか。また例えば、中古本倉庫型店舗でぎゅうぎゅう詰めになった本列をぐるぐる彷徨いつつ、不意によく見ると長々続く空っぽ棚に3冊だけ取り残されている。それがずっと探していた作家さん未所持シリーズ3冊全部だったとか――こういう偶然、本当に存在するんだから驚き。そしてこの話、自分自身体験談だから余計信じてほしいんだけど…。また別件として幼少期初めて夢中になった一冊との出会いや、それによって読書好きとなり世界観ごと変わっちゃった出来事とかまで話は拡大できそう。その手の香り体験について、大抵の場合人生のどこかしら誰でも一度くらいそんな瞬間あるらしいしね。不思議なのは、多分それぞれ違う景色や出来事なのにつながる感覚として語れてしまうところ…ほんとうまく説明できなくて困る。でもまあ、それもまた良しなのかなと思えてきたりする。

もしも_Bibliosmia_が記憶を揺り動かすものならば、一方で_Vellichor_は感情を刺激する何かなわけで――その両方を混ぜ合わせたような存在がある。それが_Biblichor_(ビブリコール、「BIB-lih-kor」と発音)なんだ。Biblichorってさあ…ヴィンテージや古本に満ちた中古書店へ一歩踏み込む、その瞬間胸いっぱいに広がる妙な懐かしさや郷愁めいた空気そのものなんだよね。その香りは、人間を静かな通路へ誘い出して、キィキィ鳴る棚と棚とのあいだから抜け出せなくなる体験にも直結する。不思議だ。

私たちには五感―味覚・視覚・聴覚・触覚・嗅覚―というものがあるじゃない? でも実は嗅覚だけは他の四つよりもずっと強引に昔の記憶をごそごそ引っぱり起こす力持ちだったりするんじゃないかなと思うわけ。本当に突然なんだよね……道端歩いてても、本屋でぼーっとしてても、不意打ちみたいに鼻先へ香りが飛び込むと、その一瞬ですべて置き去りにして過去へワープしたりする。まあ、人によって違うとは思うけど。

Biblichorという現象(現象と言っていいのかわからないけど)は、とある人には田舎町の細い裏路地、小さな中古書店への旅立ちを連想させたりもする。不意に本棚のあいだで迷子になった経験とか――数時間経ったあと呆然として外界へ戻された時、「自分はいったいどこまで行ってしまったんだ?」なんて変な気持ちになったこと、一度くらい誰でも…いや、自分だけ? ま、いいか。また例えば、中古本倉庫型店舗でぎゅうぎゅう詰めになった本列をぐるぐる彷徨いつつ、不意によく見ると長々続く空っぽ棚に3冊だけ取り残されている。それがずっと探していた作家さん未所持シリーズ3冊全部だったとか――こういう偶然、本当に存在するんだから驚き。そしてこの話、自分自身体験談だから余計信じてほしいんだけど…。また別件として幼少期初めて夢中になった一冊との出会いや、それによって読書好きとなり世界観ごと変わっちゃった出来事とかまで話は拡大できそう。その手の香り体験について、大抵の場合人生のどこかしら誰でも一度くらいそんな瞬間あるらしいしね。不思議なのは、多分それぞれ違う景色や出来事なのにつながる感覚として語れてしまうところ…ほんとうまく説明できなくて困る。でもまあ、それもまた良しなのかなと思えてきたりする。

古い紙はバニラの夢を見るか—分解する分子たち

あなたの思い出は何ですか?コメントで教えてほしい。…って、なんだこの匂い。**What's That Smell(その匂いは何?)** まあ、地球に引き戻されるような気分だね。不思議な話だけどさ、公式には「古本の香り」は紙とかインク、それに糊や布や革みたいな、本づくりで使われる化学物質が壊れて出てくる揮発性有機化合物(VOC)が原因らしい。ああ、理屈っぽいけど少し眺めてみよう。

さて、とりとめなく書いたけど…古本独特の香りについて語れば語るほど余計モヤモヤしてくる。不思議だね、この感覚。

- **紙:** 紙って木材産業から生まれる副産物なんだよね。_セルロース_ が植物細胞壁を作る主役で、これが製紙の基本材料になるんだ。えーと…_リグニン_ はもう一つの成分で、セルロース同士を繋げたりして、紙のシートを形作る時には接着剤みたいな役割もあるっぽい。

- _**分解:**_ でも時間が経つとセルロースもリグニンも徐々に劣化してきてさ、その時に色んな化学物質が空気中へ逃げていくらしい。バニラっぽい香りっていうのは実は _リグニン_ のせいだと言われたりするけど…本当かな?ま、ともかくそう言われている。

- **フォクシング:** 古本を開いたとき、あちこちに点々やしみを見たことない?大抵の場合、不注意な人が飲み物こぼしたわけじゃなくて、多くは紙自体にもともと混じった不純物が原因なんだよ。うーん、自分も昔それ勘違いしてた。

- _**分解:**_ 年月とともにページ全体も劣化して、その過程でまた新たな揮発性成分が放出されて土臭さとかバニラ系統の香りもちょっと強まったり…。いや、本当に複雑。

- **化学薬品:** 製本には溶剤など様々な薬品も必要不可欠で、たいていインク顔料を溶かしたり印刷時の溶解度調整とか目的はいろいろある。あと糊や加工済み糸も当然使われるわけで…。こういうところ妙に細かくなる自分が嫌になる。でも事実だから仕方ない。

- _**分解:**_ それら薬品類まで時間と共に崩れ始めるんだけど、その時__ - _ベンズアルデヒド_(アーモンド)、_バニリン_(バニラ)、_エチルベンゼン_(ガソリン)、_トルエン_(ペイント薄め液っぽさ)、さらに _ヘキサノール_(土臭・カビ臭)――こういう芳香成分まで加わってしまう。

- **環境***: 本ってどんな場所や保存状態だったかでも匂いへの影響、大きかったりするよね。本棚よりダンボール箱保管なら湿気吸って違う匂いになった記憶あるし…。いや、人によって感じ方違うかもしれないけどさ。さて、とりとめなく書いたけど…古本独特の香りについて語れば語るほど余計モヤモヤしてくる。不思議だね、この感覚。

狐色シミと謎めく斑点、紙の秘密とゆるやかな崩壊

家に本があるとして、いつものように棚やソファの脇、ベッドの隅っこあたりに積み上げてる、まあそんな想像で話を始める。自宅って空間の中で、本の匂いって意外と左右されるんだよね。例えばタバコ吸う人とかさ、ペット飼ってたり、カレーや揚げ物なんかを台所でしょっちゅう作ったりしてる場合もあるし、あー、それと芳香剤の香りを頻繁に漂わせてたりとか。掃除?正直…サボりがちだったりしたら、それも当然影響する。あと地味に家そのもの――壁とか床とかの構造的な部分?それも案外関係してくるらしい。

湿度と温度、それから光が当たる量…まあ要するに内部気候ってやつ。この三つが、本にはなかなか厄介な作用を及ぼすことになるんだよね。でもほら、目には見えないけど空気中には本当に色んなものが浮遊しているわけで(なんか考え出すとぞっとする)、そういったものによって本の劣化ペースや匂いが妙に加速する時もある。不意に話逸れるけど、自分はこの前まさしくそんな現象を嗅ぎ取った気がした。本棚でも扉付きなら多少マシかと思いきや、中では小さい“ミクロクライメイト”みたいなのができちゃう。乾燥すると粉っぽいカビ(これ俗称パウダリーミルデュー)なんか出てきたり、逆にカラッカラだと紙自体もろくなってきて…その臭いは灰っぽかったり土みたいだったり、不思議な変化を遂げる。

うーん……いや、一瞬「デンマーク」って単語が頭によぎったけど完全なる余談だった、ごめん戻す。本当に環境要因だけを見るなら、「腐敗した本」と呼ばれてしまう場合もある、と聞いたことがある。分解とか劣化、崩壊や老朽化――呼び方はいろいろだけど、大体“腐敗”という範疇になること多いっぽい。それによってインクも紙も傷むし、防腐剤や糊まで成分変わったり。本棚そのものにも乾性カビ(通称パウダリーミルデュー)、それ以外にも湿潤性の菌類なんか出現するようになる。

他にもぱっと見じゃ全然わからない環境要素があってさ。皮膚から落ちた細胞とか髪一本とか、動物飼ってればフケみたいなのまで混ざるし。屋外から連れて帰った花粉や埃――そして冬場は暖炉使えば煤煙までもれなく参戦…。ま、いいか。本当に何でも影響しているんだと思う。

湿度と温度、それから光が当たる量…まあ要するに内部気候ってやつ。この三つが、本にはなかなか厄介な作用を及ぼすことになるんだよね。でもほら、目には見えないけど空気中には本当に色んなものが浮遊しているわけで(なんか考え出すとぞっとする)、そういったものによって本の劣化ペースや匂いが妙に加速する時もある。不意に話逸れるけど、自分はこの前まさしくそんな現象を嗅ぎ取った気がした。本棚でも扉付きなら多少マシかと思いきや、中では小さい“ミクロクライメイト”みたいなのができちゃう。乾燥すると粉っぽいカビ(これ俗称パウダリーミルデュー)なんか出てきたり、逆にカラッカラだと紙自体もろくなってきて…その臭いは灰っぽかったり土みたいだったり、不思議な変化を遂げる。

うーん……いや、一瞬「デンマーク」って単語が頭によぎったけど完全なる余談だった、ごめん戻す。本当に環境要因だけを見るなら、「腐敗した本」と呼ばれてしまう場合もある、と聞いたことがある。分解とか劣化、崩壊や老朽化――呼び方はいろいろだけど、大体“腐敗”という範疇になること多いっぽい。それによってインクも紙も傷むし、防腐剤や糊まで成分変わったり。本棚そのものにも乾性カビ(通称パウダリーミルデュー)、それ以外にも湿潤性の菌類なんか出現するようになる。

他にもぱっと見じゃ全然わからない環境要素があってさ。皮膚から落ちた細胞とか髪一本とか、動物飼ってればフケみたいなのまで混ざるし。屋外から連れて帰った花粉や埃――そして冬場は暖炉使えば煤煙までもれなく参戦…。ま、いいか。本当に何でも影響しているんだと思う。

インク溶剤かペット臭か…混ざり合う家中エッセンス

本の中でそれらが分解されていくと、うーん、既に始まっている劣化がさらに加速してしまうんだよね。なんか止めようにも手遅れな気もするし、でも放置もできない。そういえば、『彼ら』——つまり世間の人たち?——あまり語りたがらないのは、お気に入りの本棚や積読タワー、その隙間にどんなものが潜んでいるかってことなんだろうな。…怖い話みたいだ、と自分でも思ったけどさ、本当にホラー映画っぽい場面を想像してしまう。でも実際には顕微鏡とか使えば、本そのものや周囲にはダニやシミ、それからガやノミとか、見たくもない様々な害虫が棲息していて、卵や幼虫までしっかり確認できるんだよね。

まあ、これだけじゃ終わらなくて……脇道逸れるけど戻るね。他にもその虫たちを餌に生きてる生物たちも存在する。例えばクモだったりネズミだったり。こんなの忘れて暮らしたいくらいだけど現実は厳しい。この連中全員が私たちの大事な蔵書とか本棚へちゃっかり排泄物を残して帰って行く可能性すらあるわけで。本当に笑えないよ。

一応ここで言及しておきたいんだけど、本が劣化した時に感じる独特の臭い、その一部はこうした排泄物由来の場合もある。しかも新しい本にも古本にも発生し得るという……ああ、自分でも嫌になってきたから少し深呼吸しようかな。休憩挟む?いや続けます。「もし古い本を発掘してコレクションしたくなった時、その匂いに出会った場合どうすればいい?」と思う人、多分結構いるよね。不安になる気持ちはわかる。でもまあ、大丈夫、多くの場合では臭いやその強さを軽減できる方法ってちゃんと存在するのでご安心ください……多分ね。

まあ、これだけじゃ終わらなくて……脇道逸れるけど戻るね。他にもその虫たちを餌に生きてる生物たちも存在する。例えばクモだったりネズミだったり。こんなの忘れて暮らしたいくらいだけど現実は厳しい。この連中全員が私たちの大事な蔵書とか本棚へちゃっかり排泄物を残して帰って行く可能性すらあるわけで。本当に笑えないよ。

一応ここで言及しておきたいんだけど、本が劣化した時に感じる独特の臭い、その一部はこうした排泄物由来の場合もある。しかも新しい本にも古本にも発生し得るという……ああ、自分でも嫌になってきたから少し深呼吸しようかな。休憩挟む?いや続けます。「もし古い本を発掘してコレクションしたくなった時、その匂いに出会った場合どうすればいい?」と思う人、多分結構いるよね。不安になる気持ちはわかる。でもまあ、大丈夫、多くの場合では臭いやその強さを軽減できる方法ってちゃんと存在するのでご安心ください……多分ね。

腐敗、それとも時間旅行—ロマンと現実が交錯する棚裏で

各々の書籍を手に取るたび、うーん…損傷があるのかないのか、これでもかってくらい細部まで調べなきゃいけない気分になる。正直、面倒だ。でも無視はできないし。で、その上で状況ごとに「じゃあどうする?」って策を考えなきゃならないんだよね。例えばだけど、本からニコチン臭が漂ってくることがある――あぁ、前の持ち主、やっぱり喫煙者だった可能性高そうじゃない? いや、自分ならそんな本は遠慮したいけど。でも他にも、「なんだこの臭い…尿っぽくね?」みたいなことも起こり得てさ。一瞬ギョッとするけど、実際には老猫がその上で寝そべっていた、とか想像できなくもないし(むしろ微笑ましい?…いや、やっぱり嫌か)。思えばただのカビ臭かもしれず、それ以上深く考える必要ない場合もある。

それぞれ異なる臭気への対処法はいくつか耳にした覚えがある。ま、一度ちゃんと嗅いでみて、その匂いが単なる古本独特のものなのか、それとももっと強烈で特殊なのか確かめるしかないと思う。それからね…自分自身、「あれ、このシミ…」とかページや装丁を凝視してカビや菌類の兆候を探す癖ついてしまった。本来印刷過程では現れることのない謎めいた染み(狐斑とか呼ばれてたりするらしい)が隠れていたら要注意だし。その一方で、「脇道→おっと話逸れた→戻る」感じだけど、表紙や頁そのものに明白な破損跡が見受けられる場合も侮れないポイントだよね。うーん、ときにはハードカバー角が削げ落ちて、中板とか布地部分まで露わになっちゃってたり…。仮に表紙素材が革だったりすると噛まれ痕や奇妙な染みに変化してる可能性も捨て切れず。どうにもこの辺、妄想膨らむというか、不安になる。

さて、ここからは自宅でも比較的簡便にできる解決策について触れておこうかな。ただ実際問題として、ごく古い稀覯本とか骨董的価値の高い書籍の場合は、自力よりむしろ経験豊富なブックアンティクアリアンや修復士へ専門クリーニングを頼む方が賢明——まあ、その辺は心配性なら検討して損なしと思う。「全部自分で何とか!」と意気込まず肩の力抜いて欲しいところ。

― 本を風通し良く置いて換気する ― ページ全体に新鮮な空気を巡らせる感覚、大事にした方がいい気がするよ。ふぅ…私自身いつもうまく出来ているとは言えないけどさ。

それぞれ異なる臭気への対処法はいくつか耳にした覚えがある。ま、一度ちゃんと嗅いでみて、その匂いが単なる古本独特のものなのか、それとももっと強烈で特殊なのか確かめるしかないと思う。それからね…自分自身、「あれ、このシミ…」とかページや装丁を凝視してカビや菌類の兆候を探す癖ついてしまった。本来印刷過程では現れることのない謎めいた染み(狐斑とか呼ばれてたりするらしい)が隠れていたら要注意だし。その一方で、「脇道→おっと話逸れた→戻る」感じだけど、表紙や頁そのものに明白な破損跡が見受けられる場合も侮れないポイントだよね。うーん、ときにはハードカバー角が削げ落ちて、中板とか布地部分まで露わになっちゃってたり…。仮に表紙素材が革だったりすると噛まれ痕や奇妙な染みに変化してる可能性も捨て切れず。どうにもこの辺、妄想膨らむというか、不安になる。

さて、ここからは自宅でも比較的簡便にできる解決策について触れておこうかな。ただ実際問題として、ごく古い稀覯本とか骨董的価値の高い書籍の場合は、自力よりむしろ経験豊富なブックアンティクアリアンや修復士へ専門クリーニングを頼む方が賢明——まあ、その辺は心配性なら検討して損なしと思う。「全部自分で何とか!」と意気込まず肩の力抜いて欲しいところ。

― 本を風通し良く置いて換気する ― ページ全体に新鮮な空気を巡らせる感覚、大事にした方がいい気がするよ。ふぅ…私自身いつもうまく出来ているとは言えないけどさ。

虫も棲むし埃も舞う、本棚ワールド微生物図鑑(閲覧注意)

換気の良い、湿度が低い場所に本を置くべきだ、とよく言われる。ま、そうなんだろうけど…。状況が深刻なときって、本当に読めないくらい苦しいかもしれないし、1日や2日じゃ無理で1週間とか1か月以上もかかったりする場合もあるらしい。うーん、大事なのはページのあいだに空気を巡らせてやること。でも単純に棚の上に放り投げても全然意味ないんだよね。自分でも何度もミスったからわかる。本の表紙をそっと開いて、ページが「息」できる状態にしてやってほしい。ああ、それからガレージとか物置みたいな場所でも、そこ自体がじめっとしてなくて変な臭いさえしなければ使える可能性はある。思えば昔の家の土蔵なんて案外ベストだったりしたのかな…。

消臭剤として適しているものはいくつかある(まあ全部揃えなくてもいいけど):

a) 重炭酸ソーダまたはベーキングソーダ

b) 活性炭

c) 無香料クレイ系猫砂

d) 吸収性顆粒

e) 無香料ベビーパウダー

f) 主成分がシリコン・アルミニウム・酸素となっているゼオライト

手順についてざっくり説明すると――いや詳しく書いたほうがいいよね――スナップトップ付き容器を用意して、お好みの消臭媒介物を控えめに底へ敷く。その上へ本をそっと載せ、更にもう一層媒介物で覆う感じ。蓋はちゃんと閉まるくらい余裕を持たせておこう。この状態で数日間そのまま放置する、という流れになる。実際には、大きな容器で本を開いたまま入れられるならそれが理想かな…たぶん。でもそんな都合よくデカいタッパーとか普通無いし…段ボール箱+ラップフィルムなんて力技もアリではある。

無香料パウダー類の場合だけど、本当はちょっとだけページ間にも振り入れてみても大丈夫。ただし後ですごく丁寧にはたき落としてほしい(実はこれで逆効果になることも昔経験した…)。清潔なペイントブラシとか使えば楽だと思う。もし臭いが残ってしまった場合、この方法を繰り返す選択肢もあり得る。それでもダメなら小型ハンディクリーナー(ダストバスター的なやつ)できれいに吸えば仕上げとして便利なのでおすすめ。

どうしてもページから匂いが完全には取れない時? あ~それね。他によさそうな香りでマスキング(つまり上書き)するという手段も、一応検討対象にはなると思う。でも個人的には最終手段かな…。

消臭剤として適しているものはいくつかある(まあ全部揃えなくてもいいけど):

a) 重炭酸ソーダまたはベーキングソーダ

b) 活性炭

c) 無香料クレイ系猫砂

d) 吸収性顆粒

e) 無香料ベビーパウダー

f) 主成分がシリコン・アルミニウム・酸素となっているゼオライト

手順についてざっくり説明すると――いや詳しく書いたほうがいいよね――スナップトップ付き容器を用意して、お好みの消臭媒介物を控えめに底へ敷く。その上へ本をそっと載せ、更にもう一層媒介物で覆う感じ。蓋はちゃんと閉まるくらい余裕を持たせておこう。この状態で数日間そのまま放置する、という流れになる。実際には、大きな容器で本を開いたまま入れられるならそれが理想かな…たぶん。でもそんな都合よくデカいタッパーとか普通無いし…段ボール箱+ラップフィルムなんて力技もアリではある。

無香料パウダー類の場合だけど、本当はちょっとだけページ間にも振り入れてみても大丈夫。ただし後ですごく丁寧にはたき落としてほしい(実はこれで逆効果になることも昔経験した…)。清潔なペイントブラシとか使えば楽だと思う。もし臭いが残ってしまった場合、この方法を繰り返す選択肢もあり得る。それでもダメなら小型ハンディクリーナー(ダストバスター的なやつ)できれいに吸えば仕上げとして便利なのでおすすめ。

どうしてもページから匂いが完全には取れない時? あ~それね。他によさそうな香りでマスキング(つまり上書き)するという手段も、一応検討対象にはなると思う。でも個人的には最終手段かな…。

悪臭退治!重曹・炭・猫砂vs. 本の履歴書、家庭科小技集

使えるもの?うーん、たとえばね、シダーとかユーカリの削りくず、それから新しいコーヒーかすも意外に良いらしい。あとさ、お気に入りのエッセンシャルオイルを染み込ませたコットンボールなんてのも、ちょっと洒落てる感じがするよね。ま、香り付き乾燥機用シートやベビーパウダーみたいな市販品でも構わないけど、結局は自分の好み次第って話だと思う。

手順だけど…えっと、本当に単純なことでさ、スナップ式容器をまず用意して(あれ、家になかったっけ?)、その中へ本をそっと入れる。でね、古いパンティストッキングとか薄手の布を適当なサイズに切って小さな袋状にするんだ。その中へ今選んだ香料やアイテムを詰めて端っこ縛っておく。あー、一瞬昔作ったサシェ思い出したけど……違ったか、本筋戻そう。全部準備できたら、その袋達を本の周囲に配置して容器のフタはしっかり閉じる。それから数日間そのまま放置するだけ、と。

家庭用消臭剤・除菌剤?これも一応方法としてあるにはあるけど…より強力な脱臭が要る場合かな。本が特別古びてないなら、市販されているオジウムやファブリーズなんかの室内用消臭・除菌スプレーを軽く吹き付けたりすることになる。ただ直接じゃなく柔らかい布に少量噴霧してからページや表紙を優しく拭いてあげる方がいい、って言われている。実際、自分で試したことは……正直覚えてないや。でも白酢と水混ぜた液体で軽く湿らせた布でも同じように拭う方法が存在するし、不安ならまず目立たないところでテストすると無難。

冷凍庫…これはちょっと妙というか、一瞬「大丈夫?」と疑いたくなる技だけど…。まあ、本をちゃんと包み込んでジッパーバッグなど密封状態で数日間冷凍庫へ入れておくことによって効果出るケースもあるにはある。悪臭って湿気とか強烈な匂い環境下で生じやすいんだよ。不思議なことに冷凍庫内部は比較的無臭&乾燥傾向だから試す価値くらいはあると思う。ただし他の食品と一緒にならないよう配慮は必須。

カビ・黴び対策について言えば…表紙の場合注意点多めかなぁ。

まず布製表紙の場合:上記消毒剤または除菌剤(どれだったかな……)まあ何れかひとつ柔らかな布へ控えめに吹き付ける。それで丁寧~に全体や汚れてる部分だけ拭いてあげればいい。しかし古書だと接着面とか既にはがれ気味だったり傷んでたりする場合多々あり得るので慎重さ求む!あと汚れ(シミ)はほんの少し湿った状態になった布でポンポンとなぞって移行具合を見る方式がおすすめ。「ま、いいか」では済ませちゃダメ。

意外にも清潔な消しゴムひとつでも対応できちゃう場面も現れるんだよね。

革および合成皮革表紙の場合:これら素材はいくらか頑丈だから若干力強めでも耐えてくれる。ただインク印刷部位や金箔加工部分など擦り過ぎ御法度、大事なのそこ!それから鞣し油分まで全部落としてしまわぬよう細心注意必要になる。必要なら再度オイル処理施す技術習得もちょっと調べても損じゃない。本革サドルのお手入れ同様、大切な書籍レザー部位にも正しいケア施せば長持ち期待できそう。

ちなみに——処置範囲が表紙のみになることもしばしば。その場合作業負担自体は案外小さい印象残った記憶あり。でも油断禁物だよ、本当。

手順だけど…えっと、本当に単純なことでさ、スナップ式容器をまず用意して(あれ、家になかったっけ?)、その中へ本をそっと入れる。でね、古いパンティストッキングとか薄手の布を適当なサイズに切って小さな袋状にするんだ。その中へ今選んだ香料やアイテムを詰めて端っこ縛っておく。あー、一瞬昔作ったサシェ思い出したけど……違ったか、本筋戻そう。全部準備できたら、その袋達を本の周囲に配置して容器のフタはしっかり閉じる。それから数日間そのまま放置するだけ、と。

家庭用消臭剤・除菌剤?これも一応方法としてあるにはあるけど…より強力な脱臭が要る場合かな。本が特別古びてないなら、市販されているオジウムやファブリーズなんかの室内用消臭・除菌スプレーを軽く吹き付けたりすることになる。ただ直接じゃなく柔らかい布に少量噴霧してからページや表紙を優しく拭いてあげる方がいい、って言われている。実際、自分で試したことは……正直覚えてないや。でも白酢と水混ぜた液体で軽く湿らせた布でも同じように拭う方法が存在するし、不安ならまず目立たないところでテストすると無難。

冷凍庫…これはちょっと妙というか、一瞬「大丈夫?」と疑いたくなる技だけど…。まあ、本をちゃんと包み込んでジッパーバッグなど密封状態で数日間冷凍庫へ入れておくことによって効果出るケースもあるにはある。悪臭って湿気とか強烈な匂い環境下で生じやすいんだよ。不思議なことに冷凍庫内部は比較的無臭&乾燥傾向だから試す価値くらいはあると思う。ただし他の食品と一緒にならないよう配慮は必須。

カビ・黴び対策について言えば…表紙の場合注意点多めかなぁ。

まず布製表紙の場合:上記消毒剤または除菌剤(どれだったかな……)まあ何れかひとつ柔らかな布へ控えめに吹き付ける。それで丁寧~に全体や汚れてる部分だけ拭いてあげればいい。しかし古書だと接着面とか既にはがれ気味だったり傷んでたりする場合多々あり得るので慎重さ求む!あと汚れ(シミ)はほんの少し湿った状態になった布でポンポンとなぞって移行具合を見る方式がおすすめ。「ま、いいか」では済ませちゃダメ。

意外にも清潔な消しゴムひとつでも対応できちゃう場面も現れるんだよね。

革および合成皮革表紙の場合:これら素材はいくらか頑丈だから若干力強めでも耐えてくれる。ただインク印刷部位や金箔加工部分など擦り過ぎ御法度、大事なのそこ!それから鞣し油分まで全部落としてしまわぬよう細心注意必要になる。必要なら再度オイル処理施す技術習得もちょっと調べても損じゃない。本革サドルのお手入れ同様、大切な書籍レザー部位にも正しいケア施せば長持ち期待できそう。

ちなみに——処置範囲が表紙のみになることもしばしば。その場合作業負担自体は案外小さい印象残った記憶あり。でも油断禁物だよ、本当。

表紙を拭いて冷凍庫へ?カバー別お手入れ大作戦まとめてみた

あー、まあ、やっぱりね、厄介な害虫とか、その死骸を本に見つけたら、とりあえず払っておいた方がいいと思う。いや、それはもう…うっかり忘れて放置したくないし。でも、不快なものの話はさておき——なんでこんなこと気にする必要あるのか?って自分でも思うんだよね。カビや菌類が健康に及ぼすリスクについては、多分誰もが何となく知っている。まあ実際、長期間そういう環境に囲まれてたら身体も心配になるし、特に重度のアレルギー体質だとちょっとしたことで症状出たりもするからさ。えっと、それだけじゃなくてニコチンとかペットのフケとか、窓やドアを開けてる時ふいに持ち込まれる花粉みたいなのも同じカテゴリになる……あれ、本筋戻ると、本ってね——どんなに綺麗にしててもホコリを集めちゃう傾向があるのよ。

だから、可能な限りホコリ落として清潔に保った方が良いわけで。ただほんの少数のダニですら棲み着いたら、その世界(食物連鎖?)が始まっちゃう場合もある。まあ、どうなんだろ……気付いた時には遅いみたいな。でもね、一部には本好き(ビブリオフィリア)の中で蔵書全部手放してデジタル版だけ残す人もいるらしい。そしたらホコリ溜まることもないし、アレルギー反応だって起こりづらいって考えるんだろう。でも私はそこまで割り切れないというか——本そのものを集めたり触った感覚楽しむなら、その方法だけが正解じゃないと思うわけで。

特に思い入れ深い一冊とか家族から譲り受けた古書の場合、この選択肢はちょっと冷たすぎるような気もする。あぁ、それとも整理整頓マニアなら迷わず断捨離かな……いや、そんな単純じゃない。本格的な古書収集なら古書店やネットで買ったり交換したりするしかないじゃん?でも、大抵は家に持ち帰って初めて「この本どんな匂いや歴史抱えてる?」なんて分かるもの。脇道それたけど、それゆえ上記みたいな対策やれば完全には無理でも臭いや不快感多少減らせたりするんだよ。そして時間経つにつれて家独自の香りまで染み込んでくる。不思議だね。

あと、新刊書を長期保存用として入手するなら、大判サイズとかハードカバー版勧められること多いかもしれない。その理由って大体紙やインクが一般的なマスマーケット版より質高かったりするからで。でもファーストエディション以外の古書探す場合でもさ、「これ!」と思える一冊との出会いはまだ全然あり得る。それぞれ違う旅路と物語背負ってやって来てくれる感じ?ま、ときどき空振りの日もあるけどさ…。

だから、可能な限りホコリ落として清潔に保った方が良いわけで。ただほんの少数のダニですら棲み着いたら、その世界(食物連鎖?)が始まっちゃう場合もある。まあ、どうなんだろ……気付いた時には遅いみたいな。でもね、一部には本好き(ビブリオフィリア)の中で蔵書全部手放してデジタル版だけ残す人もいるらしい。そしたらホコリ溜まることもないし、アレルギー反応だって起こりづらいって考えるんだろう。でも私はそこまで割り切れないというか——本そのものを集めたり触った感覚楽しむなら、その方法だけが正解じゃないと思うわけで。

特に思い入れ深い一冊とか家族から譲り受けた古書の場合、この選択肢はちょっと冷たすぎるような気もする。あぁ、それとも整理整頓マニアなら迷わず断捨離かな……いや、そんな単純じゃない。本格的な古書収集なら古書店やネットで買ったり交換したりするしかないじゃん?でも、大抵は家に持ち帰って初めて「この本どんな匂いや歴史抱えてる?」なんて分かるもの。脇道それたけど、それゆえ上記みたいな対策やれば完全には無理でも臭いや不快感多少減らせたりするんだよ。そして時間経つにつれて家独自の香りまで染み込んでくる。不思議だね。

あと、新刊書を長期保存用として入手するなら、大判サイズとかハードカバー版勧められること多いかもしれない。その理由って大体紙やインクが一般的なマスマーケット版より質高かったりするからで。でもファーストエディション以外の古書探す場合でもさ、「これ!」と思える一冊との出会いはまだ全然あり得る。それぞれ違う旅路と物語背負ってやって来てくれる感じ?ま、ときどき空振りの日もあるけどさ…。

それでも集めたい人へ:香りも歴史も愛せるあなたに

もしその本が特に珍しいものでなければ、まあ…あとで同じものを、もっと状態の良い一冊に出会えることだって普通にありそうな気もします。ああ、でも絶対どうしても今すぐ手元に欲しい!みたいな時は、その独特の匂い――なんとも言えない、古書ならではのやつ――を理由に店主さんと値段交渉するっていう手段も考えられるんじゃないかな。えっと…話が逸れたけど、ときにはこうした方法が長年集めてきたコレクションにも新鮮さというか、新風を吹き込む助けになることだってあると思う。そういえば皆さんはどうしてるんでしょう?アイディアとか提案とか、本当に聞いてみたい。

それから、もし差し支えなければだけど、お気に入りの収集ジャンルについても教えてくれたら嬉しいです。私の場合は…うーん、メキシコ料理の本とか、美麗なる手彫り革装丁詩集(ちょっと大げさ?)なんかが好きだったりします。あなたのお気に入り、本当になんでもいいからぜひ聞かせてほしいです!

ここまで読んでくれてありがとう。いやもう正直、この文章楽しんでいただけていたなら、それだけで訪問とご一読、本当に感謝しています。ま、一応宣伝っぽくなるかもしれないけど、この内容があなた自身の執筆活動や面白い読み物として少しでもヒントになったよ~なんて思ったら、「拍手」1回でも3回でも押してくれるとすごく嬉しいです。

ああ、それと皆さんからいただいた拍手やコメント、それからハイライト――それ全部が実はわずかな収益につながっていて、そのお金はいずれ犬用おもちゃかタコス代になる予定(冗談じゃなく)。読者のみんなから直接感想を伺う機会自体、とても楽しみにしていますので、ご意見・ご感想など何でもコメント欄へお気軽にどうぞ。不器用だけど必ず全部返信しますので(遅れることあるかも…)、待ってます😊

それから、もし差し支えなければだけど、お気に入りの収集ジャンルについても教えてくれたら嬉しいです。私の場合は…うーん、メキシコ料理の本とか、美麗なる手彫り革装丁詩集(ちょっと大げさ?)なんかが好きだったりします。あなたのお気に入り、本当になんでもいいからぜひ聞かせてほしいです!

ここまで読んでくれてありがとう。いやもう正直、この文章楽しんでいただけていたなら、それだけで訪問とご一読、本当に感謝しています。ま、一応宣伝っぽくなるかもしれないけど、この内容があなた自身の執筆活動や面白い読み物として少しでもヒントになったよ~なんて思ったら、「拍手」1回でも3回でも押してくれるとすごく嬉しいです。

ああ、それと皆さんからいただいた拍手やコメント、それからハイライト――それ全部が実はわずかな収益につながっていて、そのお金はいずれ犬用おもちゃかタコス代になる予定(冗談じゃなく)。読者のみんなから直接感想を伺う機会自体、とても楽しみにしていますので、ご意見・ご感想など何でもコメント欄へお気軽にどうぞ。不器用だけど必ず全部返信しますので(遅れることあるかも…)、待ってます😊