読書、習慣にしたいのに続かない。これ、あるあるだよね。Netflixの「次のエピソード」のカウントダウンが始まると、気づいたらソファで横になってる。積ん読だけが増えていく感じ。

正直、意志の力だけじゃ無理だって気づいた。だから、なんで失敗するのか、読書が脳にどう作用するのか、そっちを深掘りしてみることにした。理屈で自分をハックする、みたいな。

そしたら、意外とうまくいった。これはその時のメモ。

一言で言うと

結論から言うと、読書を習慣にするカギは「意志力」じゃなくて「脳を騙す」こと。科学的な裏付けをちょっとだけ借りて、とにかくハードルを極限まで下げる。これに尽きる。

なんで続かない?脳の仕組みから考えてみる

そもそも、本を読むって脳の中で何が起きてるんだろう。ちょっとマニアックだけど、ここが一番面白いところ。

僕らが文字を読むとき、脳は超高速で動いてる。

まず、目から入った文字の「形」を、後頭部にある視覚野がパターン認識する。で、その情報がリレーみたいに側頭葉の一部に送られる。研究者が「脳の郵便受け(brain's letterbox)」って呼んでるエリア。ここで初めて、ただの線や点が「あ、これは『あ』っていう文字だな」って感じで文字や単語として認識されるわけ。

面白いのはここから。前頭葉がフル回転し始めて、単語の意味、読み方、さらには文章の感情的なニュアンスまで組み立てていく。慣れた読み手だと、この一連のプロセスが0.5秒もかからずに終わるらしい。脳の自動処理、すごいよね。

で、僕が「これだ!」って思ったのが、ある研究。1日に30ページくらい本を読む人は、左側頭葉の活動が活発になるっていうデータ。この左側頭葉って、記憶とか言語能力、感情のコントロールに関わる超重要な部分。読書が心を落ち着かせるって言われるのは、たぶんこの辺の脳機能が物理的に調整されるからなんだろうなと。

あ、ちなみに、海外の研究だとこういう「黙読」の効果がよく言われるけど、日本では東北大学の川島隆太教授とかが「音読」の効果をよく強調してるよね。音読すると前頭前野がもっと活性化して、記憶力とか認知機能のトレーニングになる、みたいな。だから、目的によって使い分けるのがいいのかも。静かに世界に浸りたいときは黙読、頭をシャキッとさせたいときは音독、みたいに。

つまり、読書は単に知識を得る行為じゃなくて、脳の配線を文字通り書き換える(リワイヤリングする)作業なんだよね。そう考えると、ちょっとやる気出ない?

実際にやってみた3つの小さな習慣

脳科学にちょっと詳しくなっても、目の前の「本を読むの、めんどくさい」って気持ちは消えない。だから、自分を騙すための具体的な仕掛けが必要だった。

1. とにかく小さく始める(5分でいい)

最初から「1冊読むぞ」は無理。挫折フラグでしかない。だから、ライアン・ホリデーの『デイリー・ストイック』みたいな、1日1〜2ページで完結する本から始めた。Kindleアプリで、朝起きてすぐ。5分もかからない。

この「朝イチで数ページでも読んだ」っていう事実が大事。「今日の読書、もう達成したじゃん。俺、読書家じゃん」って脳に思わせる。そうすると、夜にもう少し読んでみようかな、って気になったりする。目標は「本を読み終えること」じゃなくて、「今日も本に触れること」。これで習慣のループが回り始めた感じ。

2. 心に残った部分をハイライトして、こだまさせる

本を読んだ直後は「うわー、めっちゃ刺激受けた!」って思うのに、1週間後には内容をほとんど忘れてる。これも、あるある。

昔はNotionにまとめたりしてたけど、だんだんまとめる作業自体が目的になっちゃって、続かなかった。正直、読書より大変だった。

そこで見つけたのが「Readwise」っていうアプリ。

これは、Kindleでハイライトした部分を自動で同期してくれて、毎日ランダムにいくつかをメールで送ってくれるサービス。忘れた頃に、自分が線を引いた言葉がメールボックスに届く。「あー、この言葉、響いたんだよな」って思い出す。それがきっかけで、また本を開く気になる。

「読む→ハイライトする→リマインドされる→また読みたくなる」っていう、最高のループが完成した。未来の自分に向けて、パンくずを残しておく感じ。すごくいい。

ツール比較:ハイライト管理、どれがいい?

Readwiseは便利だけど、他にもやり方はある。自分に合うやつを見つけるのが一番だから、いくつか比較してみる。

| ツール | メリット | デメリット | こんな人向け |

|---|---|---|---|

| Readwise | とにかく楽。設定すれば勝手にハイライトをメールで送ってくれる。忘れかけてた言葉に再会できるのがいい。いろんなサービスと連携できる。 | 月額料金がかかるのがね…。でもコーヒー1杯分くらいか。あと、全部英語だから最初はちょっと戸惑うかも。 | 自動化したい、ズボラだけど知識を定着させたい人。ガジェット好き。 |

| Notion | 自由度がめちゃくちゃ高い。自分でデータベース作って、タグ付けして、感想書いて…って全部できる。他のメモと一元管理できるのも強い。 | 自由度が高すぎて、逆にどう使っていいか分からなくなる。「最強の読書メモ」を作ろうとして、途中で力尽きるパターンが多い(僕がそうだった)。 | 自分で仕組みを構築するのが好きな人。マメな人。情報を体系的に整理したい人。 |

| 純正メモアプリ (Apple/Google Keep) | シンプル。無料。コピペするだけだから、一番手軽に始められる。余計な機能がないのが逆にいい。 | 自動連携とかはない。完全に手動。数が増えると検索が大変になったり、ごちゃごちゃして見返す気が失せる。 | とりあえずハイライトを保存する場所が欲しい人。ツールを増やしたくないミニマリスト。 |

3. 目標じゃなくて、「時間」を決める

3つ目の習慣は、夜の読書。これが一番手強かった。「1時間読む」とか「1章読む」とか決めない。ただ、「寝る前のこの時間は読書タイム」とだけ決める。

もうヘトヘトで、脳みそが茹ですぎたパスタみたいになってる夜もある。そういう時は、無理しない。1ページだけでもいい。なんなら開いて閉じるだけでもいい。「今日も読書タイムは作った」ってことにする。罪悪感ゼロ。オール・オア・ナッシングにしないこと。

不思議なもので、たった数ページでも、それが「1日を終える合図」になる。スマホを置いて、頭をクールダウンさせるスイッチみたいな感じ。

ぶっちゃけ、これだけで完璧?落とし穴とかないの?

ここまで良いことばかり書いてきたけど、もちろん落とし穴もある。

一つは、「ハイライトコレクター」になっちゃうこと。読むことより、線を引くこと自体が目的になって、内容が頭に入ってこない。Readwiseとかでリマインドされても「へぇ、俺こんなこと考えてたんだ」で終わっちゃう。ちゃんと自分の血肉にするには、リマインドされた言葉について少し考える時間が必要かも。

あと、このやり方は小説みたいな物語にはあまり向かないかもしれない。ビジネス書とかノンフィクションみたいに、知識や概念をインプットするタイプの読書と相性がいい。小説は、流れを止めずに一気に世界に没入したいからね。まあ、これは使い分けかな。

よくある誤解と対策(FAQ代わり)

最後に、読書習慣でつまずきがちなポイントをいくつか。

- 誤解1:「静かでまとまった時間がないと読めない」

→ 対策:そんな時間、普通はない。通勤電車での5分、昼休みの10分でいい。大事なのは「合計時間」じゃなくて「接触頻度」。 - 誤解2:「一度読み始めた本は、最後まで読まないとダメ」

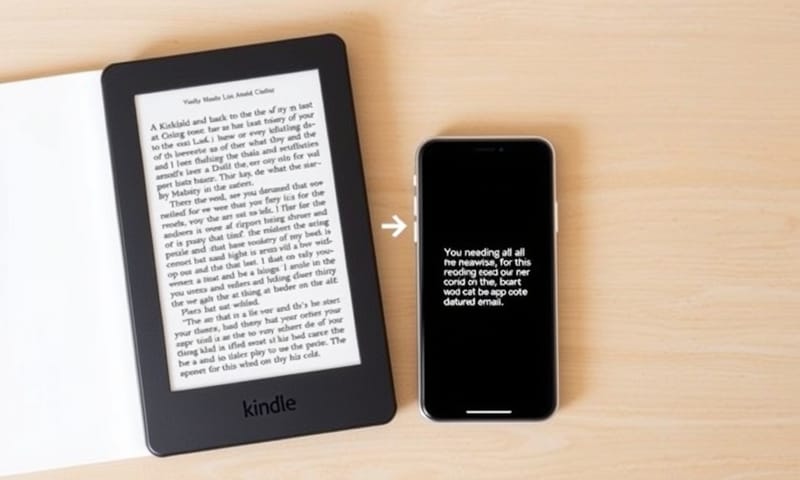

→ 対策:つまらない本は、時間の無駄。ためらわずに読むのをやめる勇気も必要。本棚の「こんまり」だと思って、合わない本は手放してOK。 - 誤解3:「電子書籍は紙より記憶に残らないからダメ」

→ 対策:一番ダメなのは「読まない」こと。どっちで読むか、じゃない。Kindleみたいにどこでも読める方が結果的に読書量は増えたりする。目の疲れが気になるなら、E-inkの端末はかなり紙に近いよ。

読書マシーンになったわけじゃない。今でもサボる日もある。でも、以前みたいに「読まなきゃ」っていう義務感はなくなった。むしろ、一日触れないと、ちょっと寂しい感じがする。それで十分かなって。

結局、自分を無理やり変えるんじゃなくて、自分がついやってしまうような簡単な仕組みを作ってあげること。それが一番の近道なんだと思う。1日1ページからでいい。静かな時間を取り戻す、そのくらいの感覚で。

ちなみに、あなたが「読みたいと思いつつ、ずっと読めていない本」って何ですか?あるいは、あなたが実践してる読書を続けるための小さなコツがあれば、ぜひ教えてください。