最近、友達から「キッチンのシンク、アンダーマウントにしたんだけどさ、なんか隙間から水が漏れてる気がする…」なんて相談があって。アンダーマウントシンクって、見た目がスッキリしててカッコいいから人気だけど、実は施工がめちゃくちゃ重要なんだよね。プロでも失敗するときは失敗する。

正直、見た目のカッコよさだけで選ぶと後で痛い目にあう代表格かも(笑)。でも、ポイントさえ押さえれば、DIYでもしっかり取り付けられるし、その満足感は半端ない。今日はその「キッチリ取り付けるための勘所」を、ちょっとマニアックに語ってみようかなって思います。

先に結論:接着と固定、この2つがすべて

いきなりだけど、アンダーマウントシンクの取り付けで一番大事なのは、「正しい接着剤で、正しい手順で、ガッチリ固定すること」、これに尽きる。シンクが落ちてきたなんて笑えない話もたまに聞くけど、だいたい接着か固定金具の施工不良が原因。ここをケチったり、手を抜いたりすると、数年後にシンクが下がってきたり、コーキングが切れて水漏れして、天板の下のキャビネットがカビだらけ…なんて悲劇が待ってるからね。マジで。

なんでシンクが落ちる?よくある失敗パターン

DIYだけじゃなく、プロの現場でも起こりがちな失敗がこれ。よくあるのは、シンクの重さと、中に張った水の重さを甘く見てること。例えば、大きな鍋に水をいっぱい溜めたら、それだけで20kgとか普通に超える。その荷重が、天板とシンクの接着面と、数個の固定金具だけで支えられてるってわけ。

特にヤバいのが、こんなパターン。

- シリコンコーキングだけで接着しようとする:論外!コーキングはあくまで防水のためのシール材。 シンクの重量を支えるほどの接着力はないんだよね。必ず、専用の接着剤(エポキシ系とか)と併用するのが鉄則。

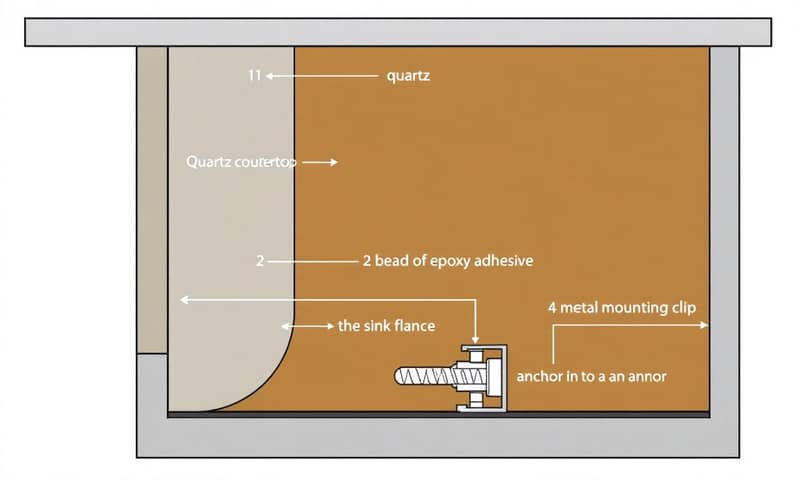

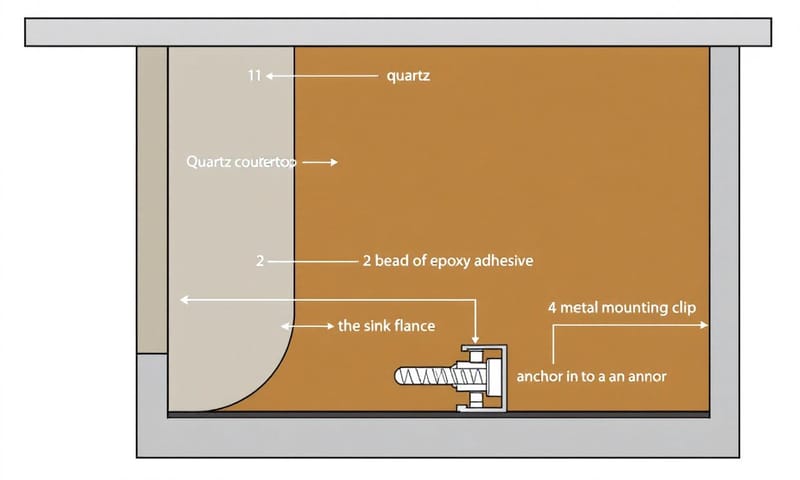

- 固定金具の取り付けが甘い:天板の材質に合ってない金具を使ったり、数が足りなかったり、締め付けが弱かったり。特に人工大理石とかだと、専用のアンカーを打ち込まないといけない場合もあって、結構デリケート。

- 下準備(脱脂)をサボる:接着面、つまり天板の裏とシンクのフチ(フランジって言うよ)が油やホコリで汚れてると、接着剤が全然効かない。 設置前にパーツクリーナーとかアルコールでこれでもかってくらい拭き上げるのが超大事。

じゃ、どうやるの?取り付け手順を工程別に解説!

ここからが本番。ちょっと長くなるけど、各工程の「なんでそうするのか」を理解しながら読んでみてほしい。今回は、すでに天板にシンク用の穴が開いている前提で話を進めるね。

ステップ1:仮置きとマーキング(墨出し)

まず、シンクをひっくり返して、下から穴に当てがってみる(これ、一人だと結構キツいから誰かに手伝ってもらうのがオススメ)。前後左右のバランスを見て、ベストな位置を決めたら、マスキングテープとかで天板の裏に目印を付けておく。 この時、蛇口を取り付けるスペースがちゃんと確保できてるかも確認してね。意外と忘れがち。

ステップ2:固定金具の準備

これが結構ミソ。固定金具にはいくつか種類があるんだ。 天板に穴を開けてアンカーを打ち込むタイプとか、接着剤でスタッド(ネジの土台)を固定するタイプとか。 人工大理石なら工場出荷時にシンクが取り付けられてることが多いけど、現場で付ける場合は、天板の材質に合った方法を選ばないといけない。

アメリカのDIY動画とか見てると、キャビネットの側板から木枠を渡して下からシンクを支える方法もよく見る。 これ、すごく頑丈で合理的。日本ではLIXILみたいなメーカーの施工説明書通りに専用金具で留めるのが一般的だけど、こういう「下から支える」っていう発想はすごく参考になるよね。

ステップ3:接着剤とコーキングの塗布

いよいよ接着。シンクのフチ(天板と接する面)に、エポキシ系の2液混合型接着剤を全周にわたって塗っていく。 量は多すぎず、少なすぎず。はみ出ても後で拭き取れるけど、少ないと話にならない。そして、その接着剤の少し内側に、防水のためのシリコンコーキングを同じように塗布する。 これで「接着」と「防水」の二段構えになるわけ。

あ、そうそう、コーキング剤は「防カビ剤入り」のやつを選んだ方が絶対いいよ! ちょっと高いけど、後々の掃除の手間を考えたら安い投資。

ステップ4:圧着と固定

接着剤を塗ったら、時間との勝負!シンクを素早く持ち上げて、マーキングした位置にぐっと押し付ける。 この時、下から突っ張り棒みたいなものでシンクを支えておくと超楽。専用のサポートツールもあるけど、なければ2x4材とかで工夫してもOK。

シンクがしっかり天板に圧着された状態で、用意しておいた固定金具を全ての箇所で締め付けていく。 この締め付けは、均等に少しずつ行うのがコツ。一箇所だけ先にガンガン締めると、シンクが歪んだり、最悪の場合、石の天板だと割れることもあるから注意して。

ステップ5:はみ出た接着剤の除去と養生

金具で固定したら、シンクの内側から、はみ出た接着剤やコーキングをヘラやアルコールを含ませた布で綺麗に拭き取る。 これ、固まる前にやらないと地獄を見るから(笑)。全部綺麗になったら、あとは接着剤が完全に硬化するまで、最低でも24時間は放置。 突っ張り棒もそのまま。この間に配管とかを繋ぎたくなる気持ちはわかるけど、ぐっと我慢。ここで焦ると、全部やり直しになる可能性大。

天板の材質で気をつけることってある?

あるある。特に注意したいのが、天然石と人工大理石(クォーツストーン含む)の場合。

| 天板の材質 | 注意点とコツ |

|---|---|

| 人工大理石・クォーツ | ・基本的には専用の接着剤(エポキシ系)と指定の金具を使うのが一番。 |

| 天然石(御影石など) | ・すごく重いし、割れやすい。正直、プロに任せた方が安心感が違う…。 |

| 木製天板 | ・防水処理が命!シンクの開口部の木口(断面)に、これでもかってくらい防水塗料を塗り込む。 |

よくある失敗とリカバリー方法

最後に、万が一「やっちゃった…」って時のために。一番多いのは、やっぱり水漏れだよね。 シンクと天板の隙間から水がポタポタ…。これはもう、原因究明しかない。

軽いものなら、古いコーキングをカッターで全部剥がして、きれいに掃除・脱脂してから、もう一度コーキングし直す(「コーキングの打ち替え」って言う)で直ることが多い。

でも、もしシンク自体がグラグラしてるとか、明らかに下がってきてるなら、それは接着か固定金具の問題。かなり面倒だけど、一度シンクを全部取り外して、最初からやり直すのが一番確実。 部分的に補修しても、根本的な解決にはならないことが多いからね…。

どうだったかな?アンダーマウントシンクの施工って、地味な下準備と、見えない部分へのこだわりが、後々の快適さを左右するんだよね。もしこれからDIYに挑戦する人がいたら、この記事がちょっとでも役に立てば嬉しいな。健闘を祈る!

みんなはキッチンでどんな失敗談がある?「うちのシンク、こんなことになってるんだけど…」みたいなのがあったら、ぜひコメントで教えて!