最近、キッチンのリフォームを考えてる友人からよく聞かれるのが、「シンクの素材って、石と人工大理石、結局どっちがいいの?」っていう質問。これ、すごく悩ましいですよね。見た目の高級感で言えば天然石やそれに近いクォーツストーン、でも手入れのしやすさとか価格を考えると人工大理石も捨てがたい…。正直なところ、僕も結構考え込んじゃいます。

ネットで調べると、まあ大体「人工大理石はシミになりやすい」とか「熱い鍋を置いちゃダメ」みたいな話が出てきますよね。 確かにそういう面もあるんだけど、最近の人工大理石、特にアクリル系のものはかなり進化してるんですよ。 逆に天然石は「割れたらどうしよう」とか「そもそも高くない?」みたいな心配がある。 今日はそういうカタログスペックだけじゃなくて、もうちょっと踏み込んだ話を整理してみたいなと思ってます。

まず結論。ライフスタイルに合うかどうかが全て

いきなりまとめちゃうけど、どっちの素材が絶対的に優れているって話じゃないんですよね。これはもう、使う人のライフスタイルとか、キッチンに何を一番求めるか、で答えが変わってくるんです。

例えば、毎日きっちりシンクを拭き上げるマメな人とか、来客が多くてキッチンの見栄えを最高にしたい人は、多少気を使っても天然石やクォーツストーンの持つ本物の質感は魅力的。 でも、子育て中でとにかく掃除は楽な方がいいとか、うっかり食器を落としちゃうことが多いなんて人には、割れにくくてメンテナンスが比較的楽な人工大理石の方が向いてるかもしれない。 結局、「自分に合うかどうか」。まずはここをスタート地点に考えるのが失敗しないコツかな、と。

ネットでは語られない「音」と「感触」の話

いろんな比較サイトがあるけど、意外と見落とされがちなのが、毎日使う上での「感覚的な違い」です。具体的には、食器を置いた時の音とか、手で触れた時の感触ですね。

ステンレスシンクの「カチャン!」っていう甲高い音が苦手で人工大理石を選ぶ人もいるくらい、音って結構大事。 天然石やクォーツストーンは、すごく硬いので、ガラスのコップなんかを置くと「コツン」と硬質な音がします。ちょっと気を使いますね、正直。食器が割れやすいっていうデメリットも、この硬さが原因です。

一方で人工大理石、特にアクリル系のものは樹脂でできているので、少しだけ弾力がある。 だから食器を置いた時の音が「コトン」って感じで、少し柔らかいんです。このちょっとした違いが、毎日の洗い物でのストレスを軽減してくれたりする。こういうのって、ショールームで実際に触って、自分の食器(は無理か)をそっと置かせてもらうとかしないと、なかなか分からない部分ですよね。

じゃあ、具体的に何が違うの?素材とメンテナンス

感覚的な話だけじゃなくて、もちろん基本的なスペックも大事。ここが一番混乱するところだと思うので、ちょっと整理してみましょうか。ひとくくりに「石」とか「人工大理石」って言っても、実は中身が違うんですよね。

- 天然石(御影石など):本物の石。なので、一つとして同じ柄はありません。 高級感は抜群だけど、吸水性があるので、醤油とかワインをこぼして放置するとシミになる可能性があります。 硬いから傷には強いけど、逆に強い衝撃で「欠ける」リスクがあるのが怖いところ。

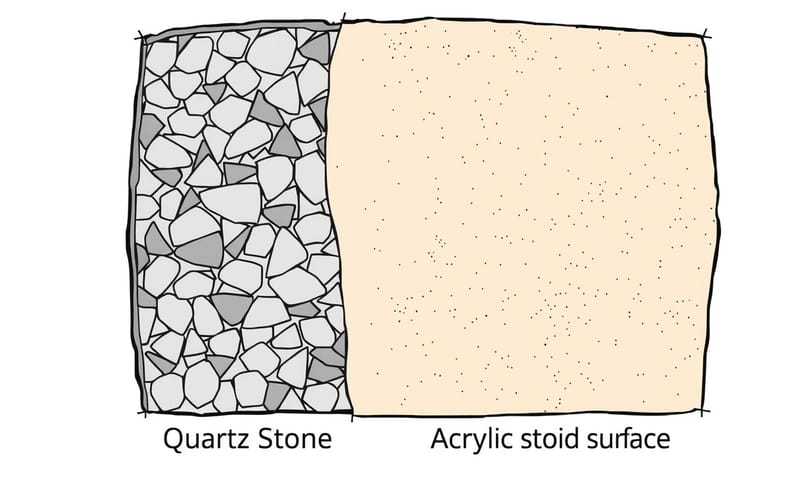

- クォーツストーン(人造大理石):これは天然の水晶(クォーツ)を砕いて、樹脂で固めたもの。 なので、天然石の質感に近いけど、吸水性がほぼゼロなので汚れが染み込みにくいのが最大のメリットです。 かなり硬くて傷にも熱にも強い、まあ優等生ですね。ただ、やっぱり硬いので食器は割れやすいし、価格も高め。

- 人工大理石(アクリル系):これは樹脂(アクリル)で作られた素材で、石の成分は入っていません。 カラーバリエーションが豊富で、加工しやすいのが特徴。 熱い鍋を直接置くのはやっぱり推奨されないけど、最近のアクリル系はかなり耐熱性も上がってきています。 軽い傷なら研磨して自分で補修できるモデルもあって、メンテナンス性は高いと言えますね。

- 人工大理石(ポリエステル系):アクリル系より安価なのがメリットだけど、正直、紫外線で黄変しやすかったり、熱に弱かったりするので、最近のキッチンシンクではあまり主流じゃないかも。 コスト最優先なら選択肢に入るかな、というくらい。

こうやって見ると、「人造大理石」と「人工大理石」って名前が似てて紛らわしいけど、中身は全然違うってことがわかります。 クォーツストーン(人造大理石)は天然石の弱点を克服したハイブリッド素材、人工大理石はデザインの自由度とメンテナンスのしやすさに特化した樹脂素材、というイメージで捉えると分かりやすいかもしれません。

ぶっちゃけ、どうなの?個人的な比較表

カタログスペックを並べても面白くないので、僕なりの「本音」で比較表を作ってみました。かなり個人的な意見も入ってるので、参考程度に見てください(笑)。

| 項目 | 天然石・クォーツストーン | アクリル系人工大理石 |

|---|---|---|

| 見た目の満足度 | やっぱり本物は違う。所有欲が満たされる感じ。ただ、柄が選べないのは一長一短かな。 | めちゃくちゃ色が選べるのが楽しい。ワークトップとシンクを同じ色でつなぎ目なく作れるのは、人工大理石ならではの強み。 |

| 日々の手入れ | クォーツストーンは楽。 でも基本、水滴は拭きあげたい。天然石は醤油とかこぼしたら、正直ちょっと焦る。 | こちらも基本は拭きあげ。でも、まあ最悪ちょっと放置してもクレンザーとかで何とかなることが多い。 この安心感がいい。 |

| 傷・衝撃 | 硬いから傷はつきにくい。でも包丁とか重い缶詰を落としたら「パリン!」じゃなくて「ゴツッ…カチッ」って感じで欠けるのが怖い。 | 細かい擦り傷はついちゃうかも。でもまあ、それが味とも言えるし、目立たない色のものを選べば気にならないかな。ひどい傷じゃなければ磨けるし。 |

| 熱への強さ | かなり強い。熱いフライパンをちょっと置いちゃっても、まあ大丈夫なことが多い(推奨はされてないけど)。 | これも最近は強くなってるけど、やっぱり鍋敷きは必須。 黄色く変色しちゃうのは避けたいから、習慣にするしかない。 |

| コスト感 | 初期投資は覚悟が必要。本体も高いし、重いから施工費も高くなりがち。 一生ものと割り切れるか。 | だいぶ現実的な価格帯。いろんなメーカーから出てるから、グレードも選びやすい。コストパフォーマンスは高いと思う。 |

海外と日本の基準って違うの?ちょっとマニアックな話

面白いことに、こういう建材って国によって安全基準が違ったりします。例えば、ヨーロッパだと「CEマーキング」っていう、製品がEUの安全基準を満たしていることを示すマークがあったりする。食品が直接触れるキッチンカウンターの素材に対して、溶出する化学物質とかに厳しい基準があったりするんです。

一方で、日本の場合はJIS(日本産業規格)が基準になります。 JISでは、例えば人工大理石の耐熱性や耐汚染性、強度なんかが細かく規定されています。これはこれで非常に信頼できる基準です。ただ、アプローチが少し違う。海外ブランドのクォーツストーン(例えばスペインのサイルストーンとか)を選ぶときは、CEマークとJIS、両方の視点で見てみると面白いかもしれません。まあ、日本で正規に流通しているものは国内の基準をクリアしているので心配ないですが、個人で輸入とか考えるなら知っておいて損はない豆知識ですね。

これだけは知っておきたい、後悔しないための注意点

最後に、どっちを選ぶにしても、これだけは気をつけてほしいというポイントをいくつか。

- 色の選び方:特に人工大理石の場合、真っ白を選ぶとやっぱり汚れや黄ばみが目立ちやすいです。 少し色のついたものや、細かい斑点模様が入ったものを選ぶと、驚くほど汚れが気にならなくなります。

- 現物を確認する:ウェブサイトやカタログの色と、実物の色味は絶対に違います。特に天然石は、一枚一枚表情が違う。 できるだけ大きなサンプルを取り寄せたり、ショールームで実物を確認したりするのは必須です。

- 保証とメンテナンス体制:高価な買い物ですから、万が一割れたり、ひどいシミができたりした時に、メーカーがどういう対応をしてくれるのか、事前に確認しておきましょう。補修は可能なのか、費用はどれくらいか、など。

結局のところ、完璧な素材なんてなくて、どれも一長一短。自分の性格(ズボラか、マメか)や、キッチンの使い方、デザインの好み、そしてもちろん予算。これらを総合的に考えて、「こっちのデメリットなら許せるな」と思える方を選ぶのが、一番後悔しない選択なんだと思います。

もし選ぶなら、あなたは「唯一無二の高級感と経年変化」の石材派?それとも「機能性とデザインの自由度」の人工大理石派?ぜひ、あなたの考えを下のコメントで教えてください!